2019.07.12.Fri

Ars Electronica 小川秀明インタビュー

「人間らしさを問う」アートシンキングの可能性

「アート」という言葉は、表現・創作の場のみならず、横断的に使われるようになってきた。そもそも「アート」はどのような意味で、そしてどのような可能性を秘めているのだろうか。メディアアートの祭典である「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」など、世界を牽引するアートの場を仕掛け続けているアルス・エレクトロニカの小川秀明氏にインタビューした。

「蛇口をひねると未来が出てくる」文化インフラ

──「アルス・エレクトロニカ」はどのような機関でしょうか?

小川 アルス・エレクトロニカはオーストリアのリンツ市にある文化機関です。リンツ市のなかでどういう位置づけかというと、「文化インフラ会社」というふうに説明しています。リンツ市の水道や電気会社と同様に位置付けられていて、水道局が市民に水を提供するように、「蛇口をひねると未来が出てくる」ような公共サービスを提供するという意味で、我々は「未来への教育」と「文化の場所」を提供しています。

その運営資金は、リンツ市から30%サポートを受け、70%は助成金や私たちのパートナーとの共同研究、アルス・エレクトロニカセンターやフェスティバルの入場収入などでまかなっています。日本から見るとすごくユニークですよね。例えば日本の公立の美術館は、国や県、市から100%の資金が出ているのに対して、アルス・エレクトロニカはある意味独立性を保ちながら、公的な市民サービスを提供する非営利の文化機関として運営されています。

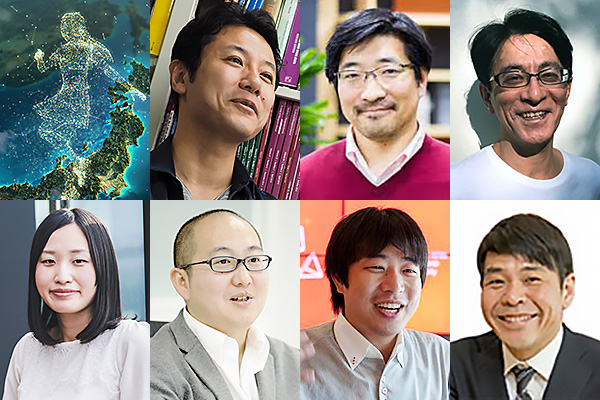

常設の教育機関、美術館「アルス・エレクトロニカセンター

2019年5月にメインギャラリーをはじめ、AI、知性との共存をテーマに展示内容が大幅にリニューアルされた

Photo by Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber

Simulative Emotional Expression Robot / Takayuki Todo

Photo by vog.photo

CREATIVE ROBOTICS - Kunstuniversität Linz: Johannes Braumann, Amir Bastan

Photo by vog.photo

──アルス・エレクトロニカの設立の経緯と現在を教えてください。

小川 生い立ちとしては、1979年に「アート・テクノロジー・社会」をテーマにしたフェスティバルからはじまり、そして今日の様々な市民サービス、国際的な拠点活動、フューチャーラボなどの研究創作活動が連合したような文化機関として成長してきました。リンツ市は、1979年当時、鉄鋼・化学工業の町としては知られていましたが、いわゆる文化と呼べるようなものがありませんでした。リンツのアイデンティティをどう形成していくかというとき、同じオーストリアのウィーンやザルツブルクのように過去の歴史・伝統に目を向けて発見していくような視点ではなく、「未来志向の街」をつくっていく中で生み出していこうとしたわけです。

1979年当時の最先端メディアはテレビやラジオですよね。テレビ・ラジオの時代に、これから予見されるコンピューター、バイオテクノロジー、ロボットといったテクノロジーも見据えた「アート・テクノロジー・社会」がスローガンとなってアルス・エレクトロニカは設立されました。

現在、そんな未来のための文化インフラをリンツ市民だけでなく、未来に向けて新たな創造を実践するグローバル市民にもアクセス可能にし、彼らをエンパワーするというミッションを掲げ、さらに活動の幅をひろげています。フェスティバルからはじまり、1987年から、メディアアート、最先端アートを表彰するコンペティション「プリ・アルス・エレクトロニカ(Prix Ars Electronica)」が実施されています。1996年には常設の教育機関・美術館であるアルス・エレクトロニカセンター、同年にはアルスエ・レクトロニカ・フューチャーラボが立ち上がり独自の開発ができるR&D部門もできました。このようなフェスティバル・教育施設・コンペティション・研究機関・プロダクションといった要素が全てそろった文化・芸術機関は世界のなかでも類がないと思います。

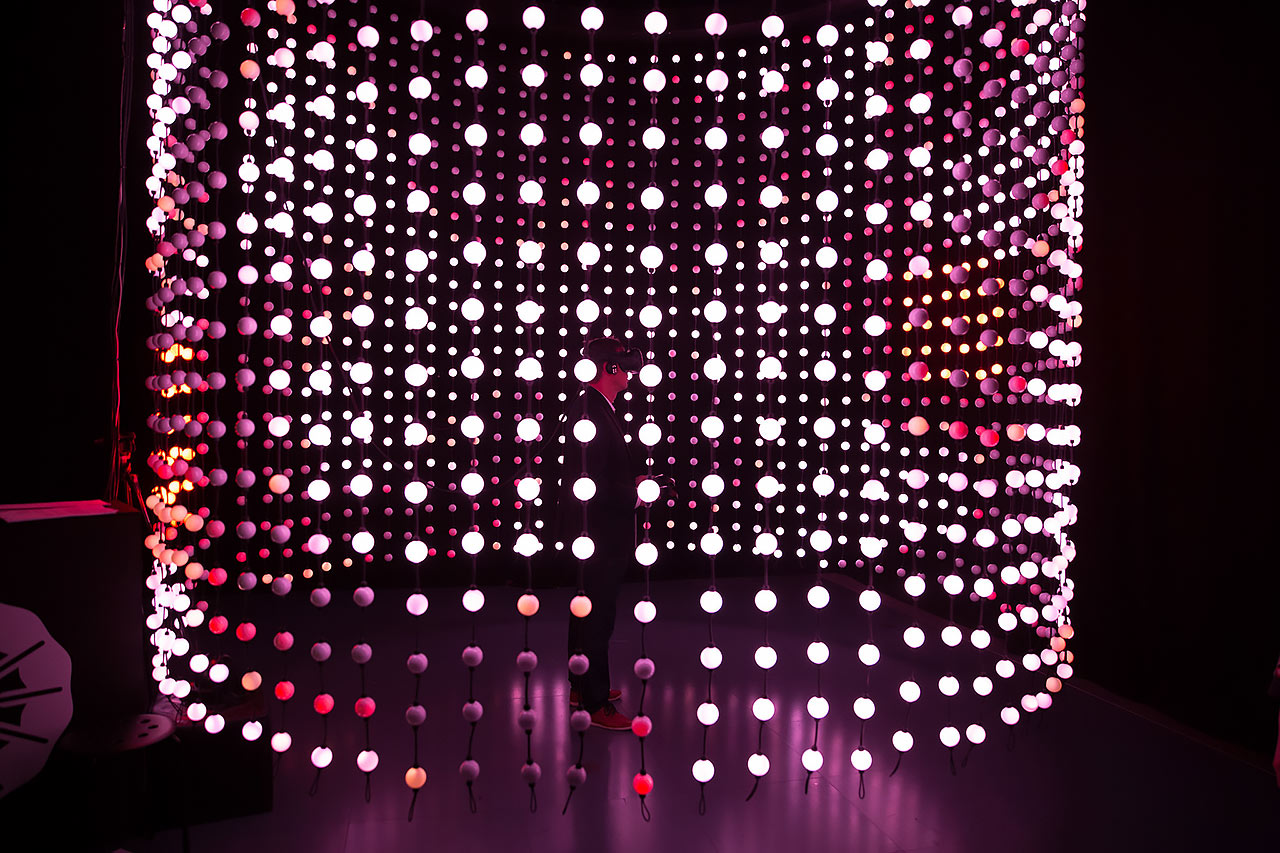

2018年のフェスティバル、メイン会場のPOST CITYの様子

Photo by vog.photo

アートが持つのは、未来に向けて今考えなければならないことを問う力

──「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」は毎年異なるテーマを掲げていますが、それぞれのテーマにはどのような背景があるのでしょうか?

小川 この3年のテーマを見てみると「AI、もう一人の私」(2017年)、「ERROR、不完全さのアート」(2018年)、そして今年が 「Out of the Box、デジタル革命が迎えるアイデンティティクライシス」と、連作のようなかたちで「人間が予測不能なテクノロジーの進化やAIといかに向き合っていくのか」に着目して活動しています。 例えば「AI - das Andere Ich(もう一人の私)」では、いわゆる流行り言葉としてのAI(Artificial Intelligence)ではなく、インターネット革命に置き換わるぐらいの位置づけとして、「新しいインテリジェンス」というものと共存していく社会、もしくはテクノロジーの変化のなかで「私たち人間はどうあるべきなのか」というところに警鐘を鳴らしています。

「AI、もう一人の私」(2017年)

Photo by tom mesic

Dragan Ilić『A3 K3』

Photo by tom mesic

Gramazio Kohler Research, ETH Zurich『Rock Print: a Manistone』

Photo by Florian Voggeneder

Kitchen Budapest『Training 2038』

Photo by florian voggeneder

小川 去年の「ERROR」は、もう一歩進ませて、「人間にしかできない」あるいは「人間だけが必要とすること」であったり、「新しいものを生みだすヒントは何か」という点で、そのひとつの答えが「不完全さとしてのエラー」ではないかという声明を出しました。エラーを考えると気づかされることがあります。みなさんも気づいているかもしれないですが、AIが進化していくと、完璧を志向しいろんなことに合理性や、最適化が追求されて窮屈です。AからBにいく行為のパターンが1つに決まっていて、中間点がすっぽりなくなったり、いろんな事柄が人間らしさを損なったかたちで起こっています。

対して「エラー」自体はとても人間らしい行為や余白を内包していますよね。エラーを許容する寛容さがない社会は、人へリスペクトが失われてしまうかもしれない。このテーマで一番言いたかったことは「The Art of Imperfection(不完全性のアート)」です。不完全性こそ、人間が持ちうるもの、持ってきたものですし、これからの人間の未来に改めて重要になる"問い"と捉えました。

「ERROR、不完全さのアート」(2018年)

LarbitsSisters『BitSoil Popup Tax & Hack Campaign』

Photo by tom mesic

Isaac Monté Toby Kiers『The Art of Deception』

Photo by Hanneke Wetzer

Brigitte & Jonathan Meese『Mutter und Sohn = Realität trifft Kunst (Z.U.K.U.N.F.T. der Unendlichkeit)』

Photo by vog.photo

MX3D & Jooris Laarman Lab『Amsterdam´s 3D Printed Steel Bridge』

小川 今年のテーマは「Out of the Box」です。ここでいう"Box"とは、いわばデジタル革命が生んだ既成概念です。この40年、コンピューター、インターネットを中心としたデジタル革命が起こり、そのデジタル革命は従来の既成概念を破壊し、新たな可能性や利便性を創造してきました。一方で、それらは新たな"Box(既成概念)"を生み出し「ゆきづまり」や「閉塞感」で囲まれる社会も醸成しています。プライバシーや倫理や尊厳などの問題も生じています。デジタル革命が持っていたオープンで協調的でポジティブな世界はどこにいったのでしょうか。気づいたら私たちは企業や国家などのパワーで囲い込まれたBoxの中に閉じ込められているのかもしれません。ここにさらにインテリジェンスが入ろうとしているわけですから、もう一生"Box"から出れなくなってしまう危うさを現代は抱えているのではないでしょうか。

2019年のフェスティバルは「Out of the Box」

(オーストリア リンツ市にて2019年9月5日〜9日開催)

小川 そこで、私たちが人間らしくあるためには、既成概念である"Box"から抜け出すことが重要です。今年のテーマはみなさん一人一人が"Box"の部分を私たちが当たり前のように信じている何かに置き換えるといいと思います。例えば "Out of (組織)" 、"Out of (自分)"など、色々なものを当てはめることができます。これは今の社会状況や自分を知る作業ですし、未来のコンパスを持つ作業ですから、ここにアートが大きな役割を果たすことができると考えます。デザインは"Box"の外見、中のデコレーションやサービスを快適にするなど、使い心地や形を整える点で有効ですが、すでに出来上がった"Box"から抜け出す際にはアートが大きな役割を果たすと思うんですよね。信頼や身体そして人間性といった既成概念をもう一度本質的に批評し、より良い社会をつくっていくときに、アートは欠かせない存在だと思います。

──「アート」と「デザイン」という言葉がありますが、社会の中ではあやふやな印象として使われているようです。小川さんは両者をどう捉えていますか?

小川 アルス・エレクトロニカでの活動を通して、アートとデザインはある「力」だと考えるようになりました。両方とも共通しているのは、新しい何かを生みだす力であることは間違いないし、クリエイティブでポジティブな思考を支える重要な要素です。日本では教育上、モナリザとか、彫刻などが連想されるように、アートってかなり「過去」ですよね。むしろデザインの方が新しい世界を形にするような、未来的なイメージがある。しかし私たちは、そもそもアートとデザインは共に共存しながら新しい未来をつくっていく力だと思っています。

アートは「新しい感情や対話を生みだすもの」であり「問いを生みだすための力」、デザインは「新しい解決を生みだす力」です。例えば、アートはこっちが合っているのか、あっちが合っているのか分からないものを360度見渡して、未来に向けて考えなければならないことを問う力です。対してデザインは、あるテーマや課題があった上で、より良いものへと変換させ、未来へと前進させていくクリエイティブな力です。役割は違いますが、アートとデザインは相反するものではなく、繋がりあうことによって良い未来を生み出す力となるのです。

2019年5月にリニューアルしたアルスエレクトロニカセンター

2019年6月にオープンした「AI x Music」の展示

アートシンキングは方法論でなく心構えである

──最近よく聞く「アートシンキング」という言葉について、何か思うところなどありますか?

小川 さきほどアートを「360度見渡して、今考えなければならないことを問う力」と言いましたが、この「問う」態度とそれに呼応する実際のアクションを「アートシンキング」と考えています。アートシンキングはアルス・エレクトロニカがテクノロジーの進展とともに変化するアートの役割の提示と実践を40年間ずっとやってきたことで培ってきたものです。アートを未来へのコンパスと捉え、常に「問い」を投げかけてきました。アートシンキングによって、「クリティカルシンキング(分析し、時に批判的に考える)」、「ストーリーテリング」、「新たな対話を促す」という3つが融合したヒューマンリサーチの重要性を提唱しているのがアルス・エレクトロニカの独自性とも言えますね。そして、アートシンキングは方法論ではありません。身体で体験してはじめて獲得される心構えですね。教えてもらって獲得されるものではないですが、1回分かると「ああ、こういうことか」と腑に落ちる感覚的なものです。そのためには部屋に閉じこもっていてはダメで、異質なものの中に自らダイブしていく必要があるし、それで戸惑うこともあるかもしれないですが、その過程で自分を触発し、形にしていくことが何より大切なことです。そのきっかけを体験するために是非アルスエレクトロニカ・センターやフェスティバルに来てください。

──アートシンキングを体現するような、アルス・エレクトロニカがかかわる作品や活動はありますか?

小川 Art x Industryという視点でいうと、アルス・エレクトロニカがEC(欧州委員会)と共同で実施している「STARTS PRIZE」の受賞作品にヒントがあるかもしれません。企業が出すいろいろな新しい科学技術、テクノロジー、などに対して「クリティカルシンキング」「ストーリーテリング」「新たな対話を促す」作品・プロジェクトが「STARTS PRIZE」にはよく出ているので、注目してみてください。ただし、我々のいうアートシンキングは、企業のためのイノベーションのためだけでなく、Art x Education、Art x Society、Art x City、Art x Scienceといったアートドリブンで創造する未来の社会のためのものです。

2019年STARTS PRIZEの受賞作「Project Alias」

スマートスピーカーの上にAliasを装着(寄生させる)させることで、ユーザーが指定したホットワード(スマートスピーカーを起動させるワード)を言うまで、スピーカーがほかの言葉を聞き取らないようになる自作アクセサリ

様々な新機能が実装されながらも、ホットワードを頑なに変えないメーカーへのアンチテーゼ的な作品

Photo by Bjørn Karmann, Tore Knudsen

──注目しているアーティスト、作品などはありますか?

小川 まさに、今回シリーズでインタビューされている、chim↑pomやDOMMUNEの宇川直宏さんのプロジェクトには、注目しています。常識を疑い「人間って何だろう?」とか「どうやったら人間らしく生きられるだろう?」ということを自然に受け手に意識させてくれますよね。彼らはいつも社会に対して我々のいうアート思考を体現し、社会的な活動として実践しています。誰もやらないことを考え、形にしたり行動するのがアーティストで、彼らはそんなアーティスティックなジャーナリストたちだと思います。

──これまでの取材記事で小川さんが「アートが先にあって、その後にテクノロジーがついてくるのが理想的なかたち」と言われていますが、この点について詳しく教えてください。

小川 1987年の最初のプリ・アルス・エレクトロニカの授賞作品を振り返ると、マイロン・クルーガーは、今でいうキネクトのようなコンピュータビジョンの技術と応用事例を既に作っているんです。今のようにネットやテクノロジーへのアクセシビリティが一切ない時代で、ゼロから1を創造した作品です。あるいは同じ年のコンピュータ・アニメーション部門の受賞者には、当時無名だったピクサーの創設者、ジョン・ラセターがいます。彼は当時のコンピュータ・アニメーションのパイオニアだったわけですが、このように、歴史を見るとアートが新しい風景を生み出し、産業の創出に移行していった例もあります。

──アートとテクノロジーはお互いに補強し合いながら社会に還元される関係性なのでしょうか?

小川 テクノロジーには何かしら人間としての欲望や時代背景があり、アートはそれに呼応する形で表現したり、それをクリティカル(批判的・批評的)に見る役割を果たしてきました。テクノロジーとアートの掛け算は創造的な衝突や触発を生みだすと思います。 そしてなぜ、そのテクノロジーや表現がその時代に発明されたのかという点を読み解こうとしてみてください。例えば、ウィーンの自然史博物館に行く機会があれば是非、20000年以上前に作られたと推測される世界最古の土偶、ヴィレンドルフのヴィーナスを見てください。当時、いかにその土偶を形作るための最先端の素材を探求し活用することが難しかったでしょうか。その「土偶」という表現が、その時代の社会、人間の欲望、願い、もしくは怖れなどを映し出す鏡のようになっているということに気付かされます。そして、私たちが生きる現在を見てみましょう。

ヴィレンドルフのヴィーナス

(写真:アフロ)

小川 アートはその時代の最先端テクノロジーをクリティカルに見て、どういう未来を描くか、私たちのいる場所や方向性を照らし出す力になります。AIという新しい知性が社会に展開されてゆく今、アートの力は尚更に重要です。従来の膨大な情報の処理や分析、提案のようなAIだけでなくGAN(敵対的生成ネットワーク)のアルゴリズムのように、この世に存在しないアイデアやデザイン、ガバナンスさえをAIが生みだす時代、ここで「人間らしさとは何か」を問うのはアートにしかできないことです。

2017年、アルス・エレクトロニカと博報堂はイノベーション創出コミュニティ「Ars Electronica Tokyo Initiative」を始動。

写真は2018年5月・東京ミッドタウンにて行われたイベント「Future Innovators Summit TOKYO」。展示・カンファレンスに加えて、世界各地から招聘されたアーティスト達と、企業と社会にとって必要な課題を反映させたアジェンダ「Creative Question」、それに伴うイノベーションを生み出すアイデアを抽出するセッション「Future Innovators Summit」が実施された。

Photo by Tsukuru Ozaki / Ars Electronica Tokyo Initiative

──アートが先導する文化・未来はどのような環境から生まれるでしょうか?

小川 アルス・エレクトロニカは、文化をただのサービスでなく、「人間」を受け止める土壌と考えています。だから文化は必然として、インフラとして提供されるべきものです。その土壌を耕すとき、それは誰かが提供し消費されるサービスでなく、私たちが社会の一部として、責任を持つ市民として、多様性と寛容さを受け入れポジティブなムードをつくっていくことが欠かせません。安直にアルス・エレクトロニカのような場所を一つ日本にコピ―したからと言って課題が解決するわけではなく、蛇口をひねったときに未来がでてくる環境、未来への教育の場、対話の場を社会のあらゆるところに展開することで、一人ひとりに未来を創造的にしなやかに生きてゆくためのマインドセットが生まれると思います。

──さいごに、「社会を触発する」という観点から、これから日本が大切にしていくべきことは何でしょうか?

小川 特に今出てきている新しいタイプの日本のアーティスト像を見ていると、従来のアートの枠組みを越えて社会に踏み込んで関与していく人たちが増えているように思えます。だから尚更これからの文化機関は未来のためのレジリエンス(resilience、望ましい形に進化するための力)として創造的な場をつくっていかなければならない。また、それを捉えるメディアも分かりやすさや一義的ではなく、文脈や横断的なつながりとして社会の今を伝え議論を促す必要があります。これは未来のイノベーターである子どもたちのためでもあります。彼らのために何ができるかということが、「未来への問い」で、まさにいま問われていると思います。

小川秀明

Ars Electronica Linz Gmbh & Co Kg、Director of Ars Electronica Japan

2007年にオーストリア・リンツに移住。Ars Electronicaのアーティスト、キュレーター、リサーチャーとして活動。2009年にオープンした新Ars Electronica Centerの立ち上げ、企画展・イベントのディレクションをはじめとした国際プロジェクトを手がける一方で、アート・テクノロジー・社会を刺激する「触媒的」アートプロジェクトの制作、研究開発、企業・行政へのコンサルティングを数多く手がける。アーティスト・グループh.o(エイチドットオー)の主宰や、リンツ芸術大学で教鞭をとるなど、最先端テクノロジーと表現を結びつけ、その社会活用まで幅広く活動を展開している。

- 取材・文:釜屋憲彦(かまや・のりひこ)

- 1988年島根県松江市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科認知科学分野修士課程修了。株式会社スマイルズ、森岡書店の書店員を経て独立。現在、生物が独自に体験する世界(環世界)をテーマに研究、キュレーション、執筆活動を行っている。2019年より慶應義塾大学SFC研究所上席所員。

- 編集・取材:Qetic(けてぃっく)

- 国内外の音楽を始め、映画、アート、ファッション、グルメといったエンタメ・カルチャー情報を日々発信するウェブメディア。メディアとして時代に口髭を生やすことを日々目指し、訪れたユーザーにとって新たな発見や自身の可能性を広げるキッカケ作りの「場」となることを目的に展開。

https://qetic.jp/(外部サイト)

#04 アートは未来をどう変える?

-

- Chim↑Pomインタビュー

- 理屈のつかない面白さが、一線を飛び越える力になる

- 2019.06.14.Fri

-

- Ars Electronica 小川秀明インタビュー

- 「人間らしさを問う」アートシンキングの可能性

- 2019.07.12.Fri

-

- 宇川直宏インタビュー

- いま、メディアのアイデンティティが試されている。DOMMUNEのアティテュード

- 2019.07.12.Fri

-

- アートから見る未来

- 未来を想像させ、問いを与える「社会実装されるアート」

- 2019.07.31.Wed

-

- 5人の選者による

いま見られる アート 10作品 - 2019.06.14.Fri

-

- 文化庁メディア芸術祭

- Future Questionsイベントレポート

「アートから見る未来とは」 - 2019.07.12.Fri

-

- イベントレポート

- 「人工知能は人を感動させられるのか?」

- 2019.07.31.Wed