2021.08.20.Fri

距離は限りなくゼロ

人は人、機械は機械で共存する未来

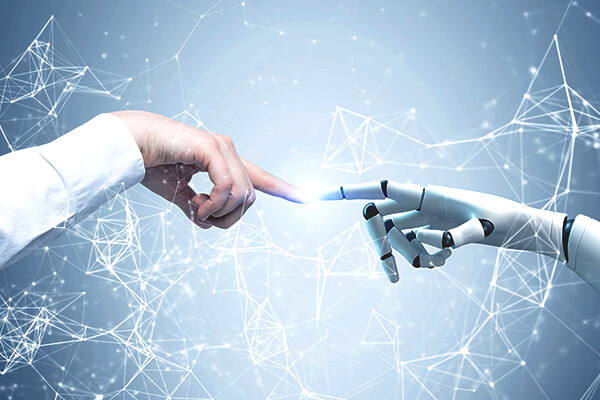

ロボットは私たちにとって、どんどん身近な存在になりつつある。なぜ機械であるロボットを、私たちは「身近」な存在として感じるのだろうか。 将来、この「距離」がゼロに近づいたとき、人と機械の境界が曖昧になることはあり得るのだろうか。今回こうした問いに迫るため、ウェアラブルロボットの研究開発に取り組むロボティクスファッションクリエイター/メカエンジニア、きゅんくん(27)に話をうかがった。人とロボットが触れあう先に、一体何が起きるのだろう。

ロボットを「着る」ことでより親密な存在に

まるで鳥が肩に止まっているみたい――。

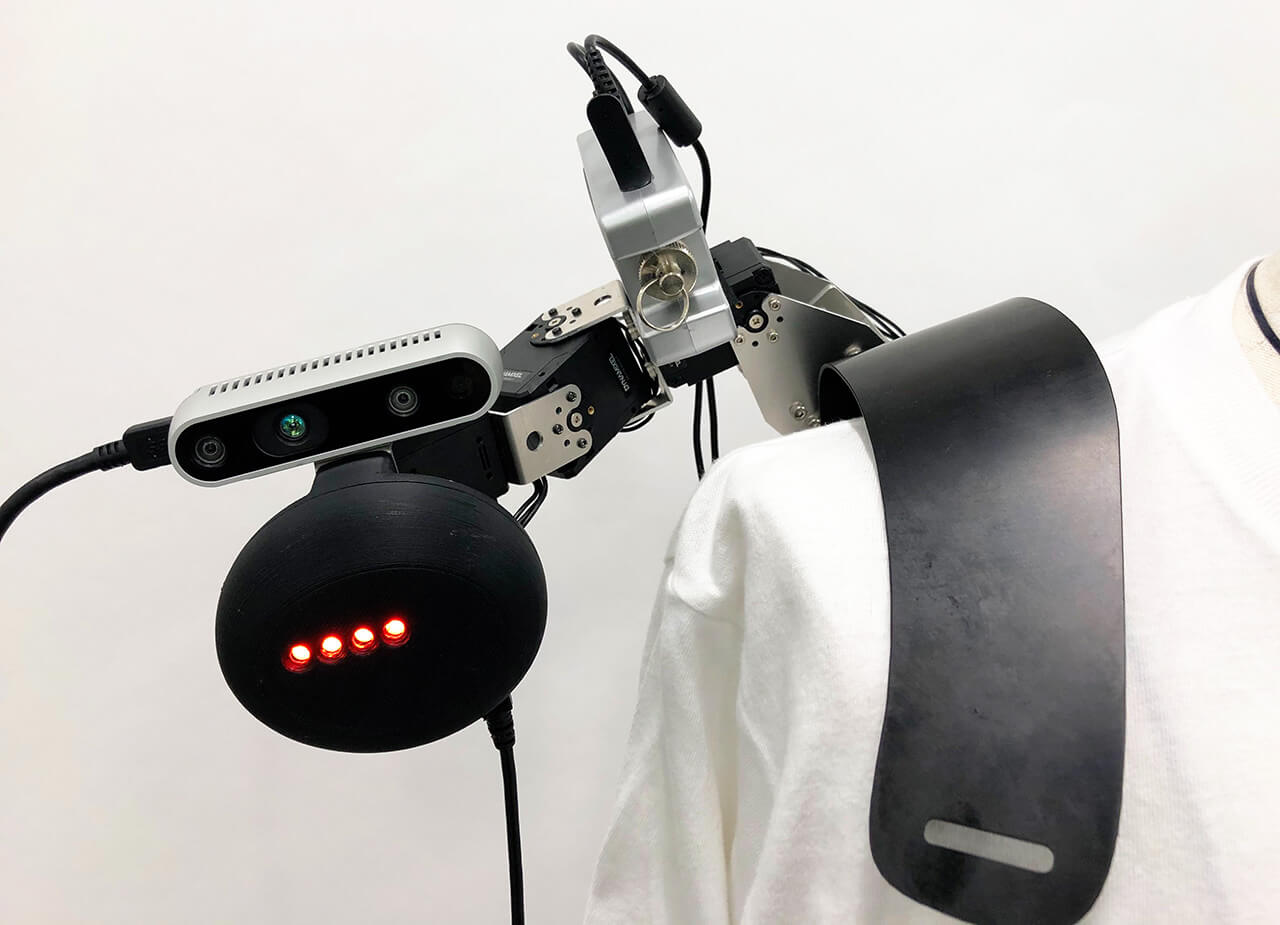

約5年前、きゅんくんの開発したウェアラブルロボット「METCALF(メカフ)」シリーズを装着した、展示来訪者の感想だ。その感想をきっかけにきゅんくんは、ウェアラブルロボットが人に与える影響について研究を始める。さらに「Fylgear(フィルギア)」という研究用のウェアラブルロボットを開発した。

「Fylgearはロボットを『着る』という体験が、人の印象形成にどのような影響を与えるかを明らかにするために開発した研究用のロボットです。具体的には、ウェアラブルロボットを装着している場合と机に置いている場合とで、被験者のロボットに対する印象がどのように変化するかを調べることを目的としています」

鳥が肩に止まっている、という感想以外には「生き物が近くにいるみたい」「なんだか安心する」といった声もあったそうだ。

「私自身はロボットに対して『可愛い』とか『格好良い』といった感情を抱きがちなのですが、それは元々ロボットが好きだからだと思っていたんです。『METCALF』シリーズを多くの方に着用してもらうことで、ロボットに興味がない人からも『METCALF』シリーズへの親和的な感想をいただけたことには、大きな驚きがありました。そこで、人とウェアラブルロボットのインタラクションについてもっと知りたい、深めたいと思い、修士過程に進学して研究を始めました。実験を通じて、ロボットを装着している場合の方が、装着しているロボットへの親密感が有意に向上することがわかった。今後の課題は、こうした印象の変化がなぜ生まれるのかを探っていくことです。サーボモーターの音や振動が『生き物』を連想させる可能性もありますが、それは親密感を形成する無数のパラメーターのなかのごく一部。さらなる実験で、ウェアラブルロボットと人との関係性を追求していきたいと考えています」

ウェアラブルロボットが、人に『親密さ』を感じさせる条件が明らかになれば、その他のロボット分野への応用も期待できる。

「世の中には親密感を獲得しなければならないロボットがあると思うんです。そのひとつに介護ロボットがあります。『身につけることで親密さが増す』ということを科学的に証明できれば、介護ロボットを設計する際に、ウェアラブルな要素を取り入れる可能性も生まれるはずです。介護ロボットに限らず、親密さが求められるロボットは、どんどんウェアラブル化していく。そんな未来もあり得るかもしれません」

Fylgear(フィルギア)

ファッションとテクノロジーの融合

きゅんくんがロボットの開発者を目指すようになったのは、小学5年生の頃。二足歩行ロボット『CROINO(クロイノ)』を開発した高橋智隆さんの存在を知ったことだったという。

「それ以前からロボットをはじめとしたテクノロジー全般に興味はあったのですが、職業と結びつけて考えたことがなかったんです。だから、高橋さんのようにロボットをつくることを仕事にしている人が存在することが、当時の私には衝撃的で。いつかは自分もそんな人間になりたいと思うようになりました」

一方で、中学時代に電子工作を開始、高校は被服部に所属と、「ものづくり」の面白さにも目覚めていく。

「高校で服を作るうちに、自分の根源的なテーマである『テクノロジー』を表現したくなりました。オリジナルの洋服に電子基板を取りつけたり、ファッションとテクノロジーの融合を試みるようになったんです。いつか『装着できるロボット』をつくりたいという考えもありました。小学生の頃からロボットエンジニアになるのが夢だったので、技術力と知識を身につけるために機械工学科のある大学へ進学し、ロボット開発に取り組むようになりました」

ロボティクスファッションクリエイターとしてのきゅんくんを一躍有名にしたのが、ウェアラブルアームロボット「METCALF」シリーズだ。世界最大級の音楽と技術の祭典「SXSW2015」で2015年に発表された「METCALF」を皮切りに、グラフィックプリントを施しつつ軽量化を実現した「METCALF clione」、AKB48単独公演でも採用されたモーションセンサー対応の「METCALF stage」はいずれも大きな反響を呼んだ。

「とはいえ、自分のなかでは発表後の反響よりも『サーボモーターはどうしようか?』とか『素材はフルアルミにしよう!』とか、試行錯誤しながら制作する過程の楽しさの方が、今でも印象に残っていますね」

METCALF(メカフ)model: 知瞳

ロボットが喋ることで強調された他者性

クリエイターとして作品を発表する一方で、研究者としての顔も持つきゅんくん。2020年3月まで大学院に通って修士号を取得し、現在はATRインタラクション科学研究所(京都)の連携研究員として、ウェアラブルロボットと人のインタラクションについて研究を進めている。

「研究への道を本格的に意識するようになったきっかけは、ロボット学会に参加したことでした。ATRインタラクション科学研究所で室長を務めている塩見昌裕さんが研究発表をされていたんです。塩見さんは、フィジカルな身体を持ったロボットという存在と人間とが『接触』したときに何が起きるのか、ということをずっと研究されてきた方で。お話を聞いているうちに、私がウェアラブルロボットをつくるなかで考えてきた『人間と機械がゼロ距離で近づいた際に人は何を思い感じるのか』というテーマを、『接触』という文脈で捉え直せるのではないか、と考えるようになったんです」

その研究を進めるなかで生まれたのが、冒頭で紹介したFylgearだ。このウェアラブルロボットには、METCALFシリーズをはじめとしたきゅんくんのこれまでの作品にはなかったある機能が搭載されている。それは装着者とのバーバルなコミュニケーション機能だ。

「実はMETCALFシリーズは、ノンバーバルであることにこだわっていて。『アームを操作する』とか『ロボットに触れる』とか、ノンバーバルなインタラクティブのなかで人が何を感じるかを知りたいと思っていたんです。Fylgearも当初は同じように考えていたのですが、研究を進めるなかで数分間の装着実験の間、被験者の方に無言でいてもらうのが申し訳なく思えてきて......。そこで、搭載したスピーカーから装着者に向けて『あなたの名前は?』とか『土日は何をしていた?』といった簡単な質問を投げかけることにしたんです」

いわば苦肉の策として採用されたこの機能が、きゅんくんの研究に嬉しい誤算の可能性をもたらすことになる。

「ロボットが喋ることで、ロボットを『他者』として感じやすくなったのではないかと思います。そもそもウェアラブルロボットというと『身体拡張』の文脈で捉える方もいますが、私はずっと『他者』としてのロボットとのインタラクションに重きを置いてきました。だから、ノンバーバルへのこだわりを捨て、音声によるコミュニケーション機能を搭載したことには、結果として大きな意義があったと感じています」

オンラインで取材に応えてくれたきゅんくん

人間らしさ、機械らしさをそれぞれ尊重

身体の延長としてではなく、他者としてのロボット。きゅんくんが、そこにこだわるのには、どんな理由があるのだろう。

「私は人間の人間らしさと、機械の機械らしさをそれぞれ尊重していきたいと考えています。例えるなら、個人的になりますが、おしゃれな服で着飾るのはいいけど、簡単に消すことのできないタトゥーを入れるのは嫌だ、という感覚でしょうか。私は『個』としての自分の存在を大切にしたいというか、いつでも『素の自分』に戻れる状態でありたいんですよ。私がロボットとの融合を志向するのではなく、着脱可能な『ウェアラブル』という概念にこだわってきたのは、そういう理由からです」

METCALF clione(メカフクリオネ)model: 近衛りこ photo: 荻原楽太郎

人とロボットの距離が限りなくゼロに近づいたとしても、両者を隔てる一線は確保し続ける。ロボットとともに生きる未来を考える上で欠かせない要素となりそうだ。最後に、きゅんくん自身は、今後どんなことに取り組んでいきたいのか。

「まずは現在取り組んでいるウェアラブルロボットとのインタラクションに関する研究を、体系化したいですね。もちろん、そこで得た知見はクリエイターとしての作品づくりにも還元したいと思っています。あとはちょっと話が逸れるのですが、最近、音楽をはじめとしたコンテンツ制作にも興味があって。今までは音楽みたいなレッドオーシャンに飛び込むことは避けていたんです。けれど昨年から『劇団ノーミーツ』という劇団にテクニカルディレクターとして携わり、さまざまなジャンルのクリエイターと出会うなかで少しずつ心境が変化してきて。そういう意味では、クリエイターとしての私は、今がまさに転換期なのかもしれません。昔は、人から影響を受けて自分が変化することが、すごく怖かったんですけど。今は、何が起きていても自分の根っこは変わらないという自信みたいなものがある。だからこそ逆説的に、どんどん変化できるし、それを楽しんでいけるのだと思います」

自分、他者、人間、機械。それぞれが「らしさ」を尊重することで生まれる変化こそが、私たちをより良い未来へと運んでくれるのかもしれない。

- きゅんくん

-

ロボティクスファッションクリエイター / メカエンジニア

1994年、東京都出身。高校生の頃に「メカを着ること」を目標にロボティクスファッションの制作を始めた。「人間とメカがゼロ距離で近づいた際に人は何を思い感じるのか?」を明らかにするため、2014 年よりファッションとしてのウェアラブルロボットの開発を開始。 2015 年テキサス「SXSW2015」にてウェアラブルロボット「METCALF」発表。同年 オーストリア「Ars Electronica Gala」招待出演。 2016年ウェアラブルロボット「METCALF clione」を発表。 同年 AKB48 単独公演にて「METCALF stage」を3台稼働。2018年よりウェアラブルロボットと人のインタラクションについて深めるため修士課程に進学。修了後もATR(株式会社国際電気通信基礎技術研究所)の連携研究員として、ウェアラブルロボットと人のインタラクションの研究を進めている。株式会社tsumug PO(プロダクトオーナー)、劇団ノーミーツテクニカルディレクター・ハードウェアエンジニア。

- 編集・文:株式会社ドットライフ、福地敦