2021.02.16.Tue

芥川賞作家・上田岳弘が語る

不老不死が実現する未来

不老長寿の先にある不老不死。人類はその夢を、神話や伝説に託して語り継いできた。近年でも『紙の動物園』などのSF小説から、『ブラック・ミラー』や『アップロード』といった映像作品まで、不老不死を題材にした作品は枚挙に暇がない。日本の純文学の領域で、不老不死というテーマを突き詰めてきたのが、芥川賞作家の上田岳弘氏(41)だ。同氏に話をうかがい、不老不死のシナリオに迫ってみる。

不老不死は十分に実現する

不老不死を実現した人類が、あらゆる経験と感情を味わいつくした果てに、地球ごと太陽にのみ込まれ、宇宙空間に浮かぶ巨大な金塊と化す----。そんな空前絶後の未来を描いた「太陽」でデビューして以来、上田岳弘作品において「不老不死」は欠かすことのできないモチーフだ。芥川賞受賞作の「ニムロッド」や最新作「キュー」でも少しずつタッチを変えながら、「寿命の廃止された世界」を描いてきた。

上田氏の作品「ニムロッド」と「キュー」

そんな上田氏の目には、不老不死はSF的な虚構ではなく、今の現実と地続きのテクノロジーとして映っているという。

「ある意味で人類史は、不可能を可能にしてきた歴史です。医療の分野でも、かつては死の象徴だった結核をはじめ、さまざまな病を克服してきました。だから、死を克服できないものと考える根拠はどこにもないはずなんです。今からそう遠くない未来に、不老不死は十分に実現し得ると思っています」

オンラインで取材中の上田岳弘氏

それを裏付けるような研究成果が、立て続けに報告されている。例えば、「キュー」にも登場するコールドスリープ(人工冬眠)。2020年6月、理化学研究所と筑波大学の研究グループは、脳の神経細胞を刺激することで、本来は冬眠することのないマウスを人工冬眠させることに成功したと発表した。「ヒトの人工冬眠に向けて前進」と注目を集めた。

「キュー」の作中では、コールドスリープを施術された青年は、七百年以上先の未来で目を覚ます。そこは「テロメア」を操作することで、寿命という期限から解放されている。

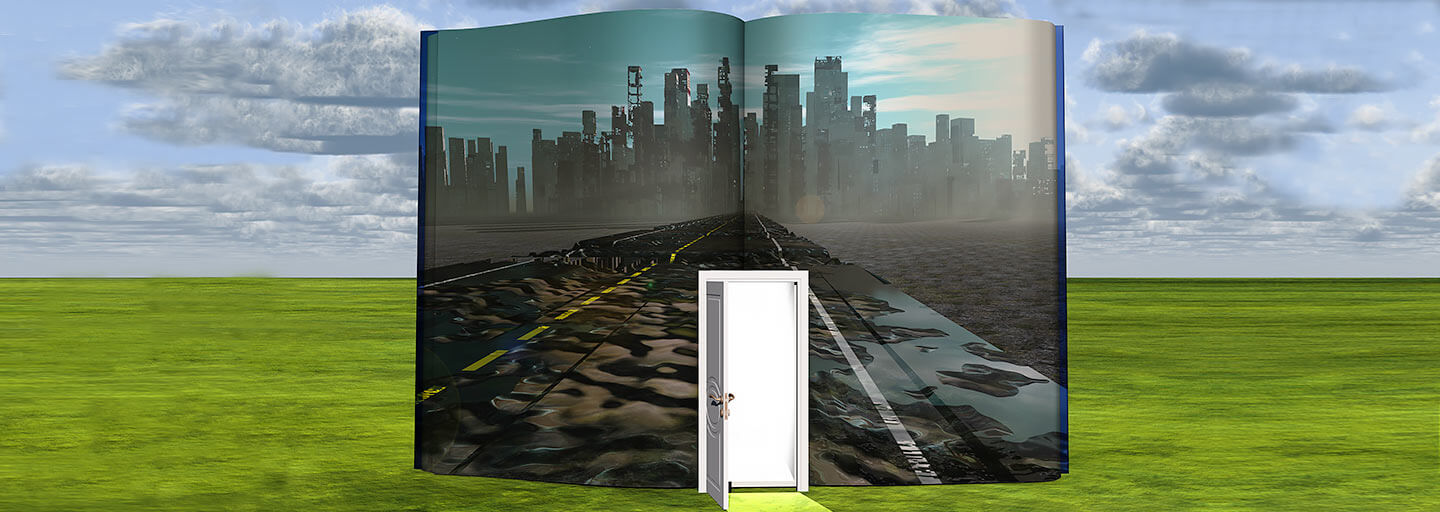

テロメアとは染色体の先端に位置する構造体のこと。その長さによって細胞分裂の回数が左右されるとされ、テロメアが短くなり、分裂ができなくなった細胞は老化細胞と呼ばれ、さまざまな疾患のトリガーとなる。

ここに着目したのが、東京大学医科学研究所の中西真教授らのグループ。老化細胞のみを選択的に除去する薬剤を発見し、マウス実験で身体機能の改善に成功した。不老不死の実現に向けて、ピースは確実に埋まりつつある。

テロメア(写真:adobe stock)

「ここまできたら、不老不死まではあと一歩です。ただし、『不老長寿はいいけれど、不老不死はごめんだ』と考える人も多いでしょう。でも人間はできると分かったことはやらずにはいられない生き物です。どんなに反対派がいても、少数でも、必ずいくらかの人たちは不老不死を実行に移すでしょう。そこからなし崩し的に技術が広がり、気づいたときには不老不死が当たり前の社会になっている。そんなふうに予想しています」

死は失われたサルの尻尾?

さらに上田氏は「死はその役割を終えつつあるのではないか」とも指摘する。一体、死はどんな役割を担っていたのだろうか。

「なぜ生命に死がプリセットされたのか。それは進化という営みを加速させるためじゃないでしょうか。死があるからこそ、生物はより多くの子孫を残そうとする。人間同士の競争が加速し、『よーい、ドン!』で制限時間のなかで最も大きな獲物を捕まえたやつが一番えらい、みんなでそれを目指しましょう。そういったネオリベラリズム的な発想で世界が覆われていったのも、死への焦燥感ゆえではないでしょうか」

上田氏は「惑星」という短編のなかで、この世界的な「早い者勝ち状態」が抱える問題点を、漁業用語であるオリンピック方式という言葉で説明している。この方式は、「水産資源を守るために、その地域の年間の水揚げ量の上限を決め、そこに達するまで漁師が自由に競い合って漁獲しても良い」とされる。

(写真:adobestock)

しかし、それで何が起きるのか。漁師たちは少しでも早く魚を獲るために、産卵をしていない幼魚まで水揚げするようになり、結果的に魚の個体数が減少してしまう。これが漁業だけでなく、すべての分野で起きている。つまり行き過ぎた競争が、収穫の前提となっている環境を破壊してしまうのだ。

「ただ幸いにも『それでは世界が立ちゆかない』と多くの人が気づき、オリンピック方式から、より持続性の高いモデルへと人々の世界観が変わりつつあります。それは今日まで人類を競争に駆り立て続けてきた死が、その役割を終えつつあることを意味すると感じることもあります」

「遺伝子工学の発展によって、生物多様性という観点からも死は必要なくなるかもしれません。生きたまま遺伝子を自由に操作できればいいわけですから、死の存在意義はますます薄まっていく。かつて人間がサルだった頃にはバランスをとるために必要だった尻尾が、二足歩行になってから退化したように、役割を終えた死も退化していくのが必然なのかもしれません」

「適正寿命」を考える時代に

それでは不老不死が実現した世界では、一体何が起きるのだろうか。まずはポジティブな変化を予想してもらった。

「より多くの人の意思が、尊重されるようになるのではないでしょうか。例えば、今でも世界には単なる労働力として産み育てられた子どもたちや、十代の若さで望まぬ結婚を強いられる女性たちがいます。彼や彼女たちは、常に自分の意思を捻じ曲げられている。僕はそれこそが人間にとって何よりも耐えがたいことだと思っています。不老不死が実現するほど技術が発展した世界で、誰でも長く生きていけ、従来の競争原理から脱却できれば、そうした不幸はきっと減るはずです」

もうひとつ「これはポジティブな変化かどうかは分かりませんが」と前置きした上で、上田氏はこんなビジョンを示した。

「死が克服されれば、そのぶん生の価値も目減りする気がします。『生の飽食化』とでも言いましょうか。安定的にカロリーを摂取できるようになった人類が、ダイエットに励むようになったのと同じことが、寿命に関しても起きるのではないか。適正体重ならぬ適正寿命といった概念も生まれるかもしれません」

(写真:adobestock)

上田氏から「そうなったらあなたはいくつまで生きたいですか?」と問いかけられて、筆者は頭を抱えてしまった。ちなみに上田氏は「300歳くらい」まで生きてみたいそうだ。

「それくらいまでは、飽きずに生きていられる気がするんですよね。作家って、基本的には経験によって書けるものが増えていくと考えています。でも経験もいずれはパターン化していくから、300歳くらいで『これ以上は新しいものは書けないな』となる気がしています。そこが僕の適正寿命かな」

不老不死は個を消滅させるのだろうか?

そう話す上田氏だが、小説ではむしろ、不老不死がもたらす不気味な側面を強調してきた。特に繰り返し描かれるのが「個の消滅」だ。

「あまりに長く生きすぎると、人の脳は膨大に蓄積した『経験』という情報を処理しきれなくなると思います。すると次第に、それは本当に自分の経験なのか、他人の経験を自分のものだと思い込んでいるだけなのかが曖昧になっていく。やがて自分の大切な思い出さえも、あやふやなものに感じるようになるはずです。それに輪をかけるように、遺伝子工学の進歩によって、人は自らの遺伝子を意のままに編集できるようになりつつあります。もはや記憶もDNAも、自己同一性の保証にはならないのです。『自分は自分だ』と思える根拠が少しずつ失われていく。最後には『もういっそ、他人と溶け合ってしまえばいいや』と考えるようになる。そんな危惧がありますね」

(写真:adobestock)

それならば肉体を捨てて、デジタルな世界で魂の不死を享受してはどうだろうか。ブロックチェーンのようなテクノロジーの支援によって自己同一性を確保しながら、VR空間のなかで永遠に生き続ける。

「ブラックミラー」や「アップロード」といったSF作品が描き、上田氏も「惑星」や「重力のない世界」といった短編で示唆してきた、もうひとつの不老不死のあり方だ。現実の世界でも、株式会社「MinD in a Device」が20年後に人間の意識を機械にアップロードすることを目指して、大規模な研究をスタートした。

「その可能性はゼロではありませんが、自己同一性の勘所みたいなものが、現状ではまだ精査しきれていません。実は脳ではなく、肉体こそが自己同一性を担っていたという可能性も十分にあります。だとしたら、私たちは肉体を失った瞬間に今までの自分ではいられなくなってしまうわけです」

肉体の不死を選んでも、精神の不死を選んでも、いずれ自己同一性は揺らいでいき、やがては自他の区別が失われてしまう。そうした均質化の果てに、人類は身も心も文字通りひとつにつながった不気味な「肉の海」と化す。あるいは永遠の生に耐えきれず、太陽に灼きつくされることを選ぶ。それが上田氏の描いてきた未来だ。

(写真:adobestock)

「外すための予言」をすることが文学の仕事

不老不死が現在と地続きの未来であるならば、そうしたうす暗い終末も、いずれ現実となるのだろうか。

「そうはならないと思います」と上田氏は言い切る。なぜなのか。

「僕たち作家をはじめ創作家が、そうした未来を『不気味なもの』として描き続けるでしょうから。ある時期に多くのクリエイターが、核戦争をモチーフにした作品をつくりましたよね。でも結局、核戦争は起きなかった。それは核戦争というバッドエンドを作家たちがよってたかって陳腐化した結果だと思うんです。つまり「外すための予言」として未来を描き続けること。それが文学の果たすべきひとつの役割ではないでしょうか。とはいえ、不老不死や不老長寿に関わるテクノロジーは、人類の欲望そのものです。ITなど既存のテクノロジーとは比べものにならない力で、僕たちを振り回すことになるでしょうね」

上田岳弘氏 (ご本人より提供)

それでも人間が人間として、自分が自分として生きるために、どうすればいいのだろうか。

「僕は『他人に共感されない言葉』を持てるかどうかが、自分が自分であり続けるための条件だと思っています。そういう言葉を本当は誰もが持っているんだということを小説で伝えていきたい。

物語の主人公のような特別な人間でだけではなくて、普通の人、つまり読者のひとり一人が『私も他人に共感されない言葉を持っているんだ』と気づけるような書きぶりができないかなと、そんなことを考えています」

どんなに長く生きても、最後まで『自分は自分だ』と信じられる。上田氏の小説は、不老不死の未来を迎えるであろう人類に差し出された、ひとつの処方箋として読むことができるのかもしれない。

- 上田岳弘氏プロフィール

- 1979年、兵庫県生まれ。早稲田大学法学部卒業。IT企業の役員を務める傍ら小説を執筆する。2013年、「太陽」で新潮新人賞を受賞しデビュー。2015年、「私の恋人」で三島由紀夫賞を受賞。2016年、「GRANTA」誌のBest of Young Japanese Novelistsに選出。2018年、『塔と重力』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。2019年、「ニムロッド」で芥川龍之介賞を受賞。2019年5月に新著『キュー』を刊行。

- 編集・文:株式会社ドットライフ、福地敦