2021.11.12.Fri

生活に溶け込むデジタル

自然と共生する「次世代IoT」

生活のあらゆるところにデジタルデバイスが溶け込んだ先には、どのような暮らしが待っているのか。次世代技術の研究者で東京大学大学院工学系研究科教授の川原圭博さんに、センサーネットワークや、IoT機器が自然と共生する「次世代IoT」 について聞いた。

人間とテクノロジーの自立共生

川原さんは、コンピューターが生活のあらゆるところに存在する「ユビキタスコンピューティング」を長年研究してきた。それ以前には、家庭用インクジェットプリンタを使った基板プリント技術を開発。さらに、電磁波が行き交う都市環境を電力資源と捉えて電気を取り出す研究もおこなった。

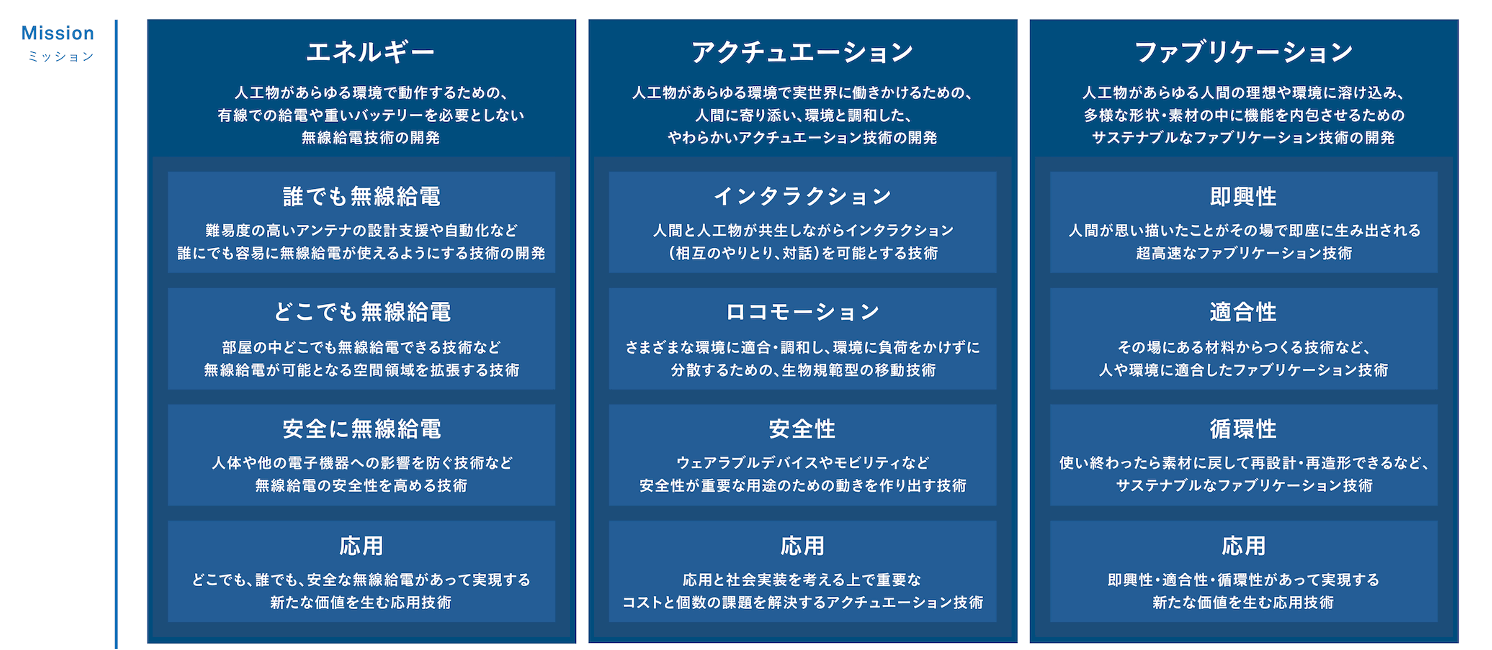

この6年間は、「IoTの次の社会」というテーマで「ERATO川原万有情報網プロジェクト」に注力している。これは、環境の中にデバイス(=見えないコンピュータ)が溶け込み、自然とデバイスが共生して相互に働きかける「万有情報網」の構築を目指したものだ。「環境に溶け込むデバイス」に関する技術とその応用を研究し、エネルギー・アクチュエーション・デジタルファブリケーションの三分野に取り組む。

「万有情報網」という言葉は難しく聞こえるかもしれないが、その中心の考えは「人間とテクノロジーの自立共生」だ。川原教授は言う。

「全ての取り組みに共通するのは『人工物があらゆる環境に溶け込んで、実世界に働きかけ、人間と自立共生しながら新しい価値を生む世界を実現する』ということです」

デバイスが環境に溶け込み、人間と共生するとはどういうことだろうか。川原さんたちが研究する「無線給電」で考えてみる。無線給電とは、簡単にいえば、ケーブル無しでデバイスを充電する技術だ。

「この研究を何も意識しないで進めると、いかに給電効率を上げるかや、値段を安くするかの議論になってしまいます。私たちは、実社会に溶け込んで、人間にとってちょうどいい道具としての無線給電を実現するためにはどんな機能が必要かを考えます。例えば、無線給電の機器は専用設計となりますが、誰でも使える必要があるならば、コンセントのようにどこでも誰でも取り付けられるようにしなければならないという発想が生まれます。また、便利さを考えると、充電器の真上に置かないと充電されないのではなく、部屋に入っただけで充電されるような機能も求められる。一方で、人体に影響が出ないような安全性も必要です。実生活の中で必要なことはなにか、様々な視点を研究に取り入れています」

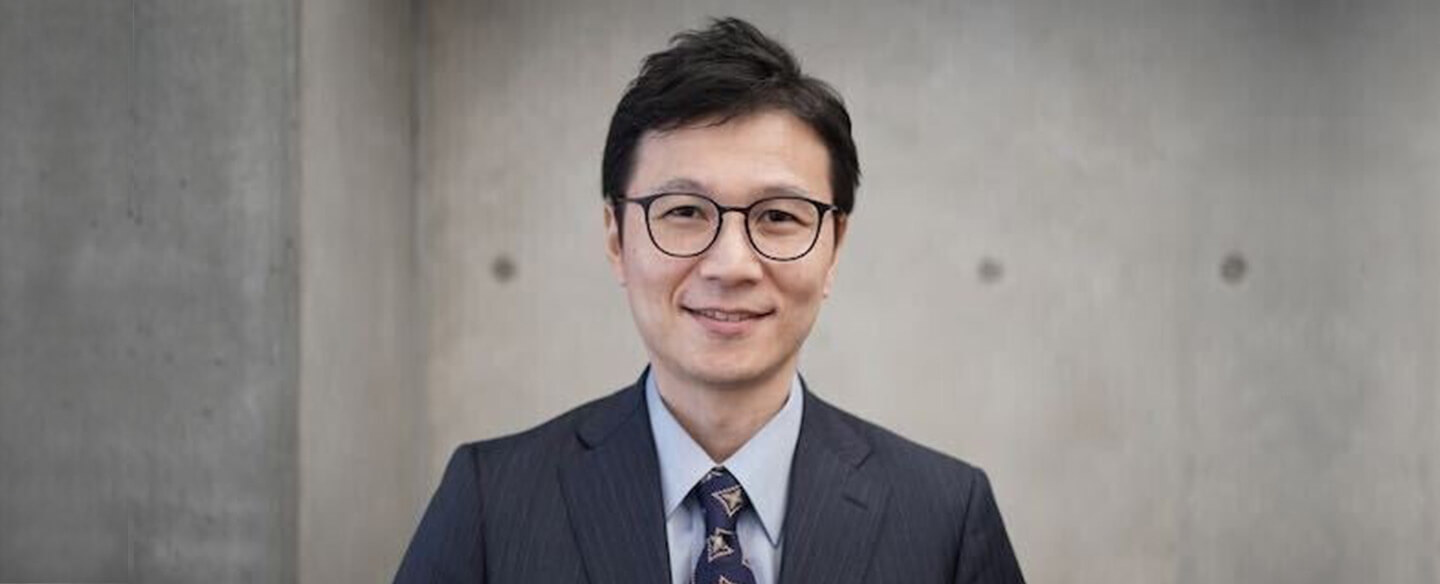

Alvus: 給電領域を自由に構成可能な2次元無線給電システム

共生に必要な「ちょうどいい道具」

人と人工物が共生する社会を目指す上で、人間にとって「ちょうどいい道具」であることが重要だと川原さんは指摘する。このちょうどいい動具という概念は、思想家イヴァン・イリイチが1940年頃に「コンヴィヴィアリティ(自立共生)」というコンセプトを出したときから受け継がれる考え方だ。

道具として人間が扱えるからこそ、生活は豊かになる。逆に、使いこなせないものになってしまうと、人間が道具に使われている状態と危惧する。

例えば、自転車は道具としてバランスが取れているといわれる。一度乗り方を覚えれば、子どもでも自由自在に操れるようになる。その感覚が、人にとってちょうどいい道具感だという。

川原さんのプロジェクトでいえば、メルカリと共同開発している電動モビリティ「poimo」がわかりやすいかもしれない。ボディは特製のビニール生地でつくられており、空気を入れると膨らむ。また、空気を抜くとかばんに入るサイズまで折り畳めるので、持ち運びが簡単だ。車体も柔らかく、衝突事故の被害が従来のモビリティよりも軽くて済む。

そのため、自分のライフスタイルに合わせて使える「次世代のパーソナルモビリティ」として期待されている。

poimo

コントロールできる道具を作る

一方で、「ちょうど良さ」が失われると、道具に振り回されている状態に陥るという。

「例えば、コミュニケーションツールでいえば、電子メールの受信量が多すぎて整理できない上に、SNSのメッセージングアプリも複数ありますよね。便利ではありますが、管理しきれず道具に使われているような状態です。何のために新しい道具を作るのか、それを考えることが重要です」

「技術はどんどん複雑になって、全てをコントロールできなくなっています。昔の車はガソリンを入れて、アクセルを踏んで、ギアを入れれば走るという構造が分かりやすく、調子が悪いときもある程度何をすればいいか想像できましたが、スマホの中はどうなっているかわかりませんよね。プロダクトデザインをする立場に立ってみると、利用者がフルコントロールできる状態で設計することが必要だと考えています。そのためには、使った時にネガティブな要素を予見できることがポイントのひとつだと思います」

川原圭博さん

いろいろな人がイノベーションに関わる時代に

ちょうどいい道具を研究開発するためには、長期的に、様々な視点を持つことが重要になるという。

「誰かに頼まれての研究開発は、数値目標を決めて、それを突き詰める方が楽ですし、成果も出やすい。ただ、誰かが『そもそもこれは必要なの?』といったことを考えて、与えられた数値目標が正しいか検証しないと、道具に使われる事態になる。比較的長期で物事を考えられる大学こそ、それができるのではないかと思います」

多様な視点を持つため、ERATO川原万有情報網プロジェクトでは、研究者だけでなく、エンジニアやアーティスト、デザイナーたちとチームを組んできた。

「今まではテクノロジーや研究開発って、どちらかというとものづくりができる人だったり、理系の仕事でした。これからは、人文科学系というか、アートや法律の専門家、経済的に成り立つかを考える人などいろんな人がイノベーションに関わる時代になると思います」

川原さんの研究室には、一時期メディアアーティストの長谷川愛さんが在籍していた。長谷川さんは、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。

「視点が非常に斬新でした。例えば、新しいテクノロジーのメリットだと思われている視点だけでなく、ひょっとしたら悪用されるかもしれないという視点の両方を持っていて。悪用される方に振り切った時に、私たちの生活はどうなるんだろうというのを、フィクションや一枚のCGで端的に見せてくれました。ある種の衝撃を与えることで、議論を巻き起こす役割を担ってもらったんです。全ての人が技術の中身まで理解して、何が起こり得るかを想定するのは難しいかもしれません。ただ、一般的な利用法だけでなく、何割かの可能性で起こるネガティブな一面も世に出しながら、同時にルールメイキングのための議論を進めるのが大事だと思います」

ERATO川原万有情報網プロジェクトが取り組む研究課題

道具の使い方は社会の中で発明

ERATO川原万有情報網プロジェクトがスタートして6年、社会とテクノロジーの関係性はどのように変化してきたのだろうか。川原さんは、大きな進歩があったと捉えている。

「一つはAIですよね。まさかコンピューターがチェスで人に勝てるとは思っていなかったのが、実現してしまいました。他にも、画像認識技術のように、従来不可能だと思われていたことが実社会で使われ始めたのは、大きなポイントです。ディープフェイクも、本物か偽物か区別がつかなくなっています。これは行き過ぎたテクノロジーで、ちょうどいい感じには使えていないとも思います」

技術に対して警戒する人も増えている。便利さを享受するだけでなく「正しく使わないとまずいのでは」という危機感も出始めた。

「ここ1,2年で、特にコロナ禍の影響もあり、技術をどう使っていくかに関心が向いてきているように感じます。はんこの議論は象徴的でしたね。これまではんこがなくても、信用を証明する技術は整備されていましたが、浸透していませんでした。それが、コロナ禍で使わざるを得ない状況になって、利用が促進されたように感じます。コロナによって技術に対する態度が変わったことは、一つのエポックメイキングになると思います」

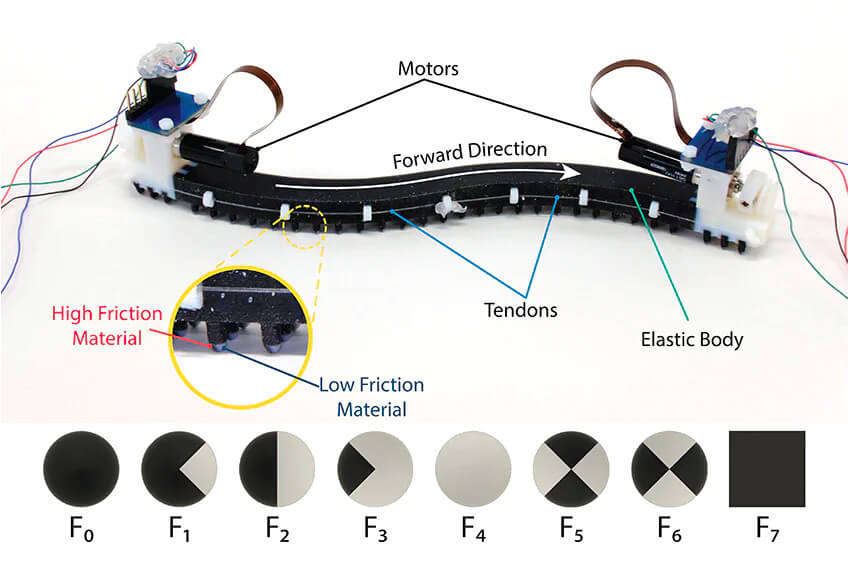

ヘビの鱗から着想を得た摩擦異方性表皮を持つソフト・ロボット

今後、川原さんたちが6年間で提示してきた新しい技術が、実生活の中で取り入れられていく段階に入る。私たち生活者は技術とどう向き合っていくのか。これまでの様に技術を消費するだけなのか。それとも、個人も技術の進化や浸透の一端を担うのだろうか。

「仕組みを作るのと、その仕組みを活用してさらに価値を生むというのは、これまでも分かれていましたし、これからもっと分かれていくんだろうと考えています。YouTubeなんかそうですよね。ユーチューバーという職業ができて、既存のテレビ局ではできなかったところに面白さがあることが発見された。道具自体は、これからも専門知識を持った限られた人しか作れないかもしれませんが、その使い方は、誰でも発明できるんじゃないかと思います」

実際に、研究者が考えてなかったような新しい使い方が、時間を経て発見されることもあるという。

「ちょうどいいを通り越して行き過ぎた技術は、たいてい使いみちを失うんですよね。作ったはいいけど、何に使うんだろうと。ただ、時間が経ってから、そういうものを探していたという人が現れることもあります」

川原さんは以前、農業の水やりを効率的にできるという想定で低コストで水分を計測できるセンサーを開発した。ところがあるとき、水やりがあまりいらないといわれる長芋の農家から問い合わせがあったという。

「なぜ欲しいのか聞くと、収穫時期を見極めるためだと言われました。長芋は地中深くに埋まっているので、重機で掘り起こします。雨が降ったあと、土が水分を含んでいる状態だと大変なので、ある程度乾いてから収穫したくて、そのために水分を測れるセンサーがほしいというんです。使い道は、いろんな人が考えてくれるというのを実感しました」

土の水分量を計測できる組み立てキット「SenSprout 工作キット」

IoTの次の社会

ERATO川原万有情報網プロジェクトが一区切りついた今、川原さんの次なる挑戦の一つが、東京大学インクルーシブ工学連携研究機構(RIISE)の取り組みだ。社会実装を見据え、大学と企業で連携して基礎研究から社会実装まで一貫して行っている。

「これまで大学は政府の財源に頼りきりでしたが、大学が持つ研究成果や技術者を民間企業にも提供しながら、民間企業としても今までなかったような分析やサービス開発をできるような体制を作りたいと思っています」

最終的に社会でどのように使われるか。そこまで見据えた研究を行う上で重要なキーワードは、「ちょうどいい道具感」と、川原さんはあらためて強調する。

「ちょうどいい道具感があるとはどういうことかを、もう少し正しく言語化する作業が必要だと思います。ネガティブな側面もちゃんと共有すること。何かが起きた時に誰が責任とるのか、どういう風に問題解決していけばいいのか社会として仕組みも整備する。また、使い方を説得するのも意外と難しいので、説得するツールを開発することも、これからもっと重要になってくるんじゃないかなと思います」

技術の進歩と聞くと、計算が速くなったり、これまで以上に機械にできることが増えたり、機能の改善に目が行きがちだ。しかし、技術を使うのはあくまで人間。使いこなせる道具としての技術を開発することが、今後一層、技術者に求められるのかもしれない。

また、私たち生活者が、進歩し続ける技術を、自分たちはどう使いこなしていくのかも鍵になる。技術を道具として使い続けることが、技術に使われるのではなく、暮らしや豊かさを中心とした未来の社会づくりの一歩になる。

(提供:adobe stock)

- 川原 圭博

- 東京大学大学院工学系研究科 教授/JST ERATO 川原万有情報網プロジェクト研究総括

ユビキタスコンピューティングのコアとなる研究開発を通じて「未来の生活」をデザインすることがライフワーク。研究の成果を活用したベンチャー企業として、2014年には印刷エレクトロニクスを手がけるエレファンテック株式会社(旧AgIC)、2015年には株式会社SenSproutが設立された。

- 編集・文:株式会社ドットライフ