2020.11.05.Thu

さらなる安全性へ

生活インフラが自律する都市

食べ物や電気を自分で作り、仲間と分け合う。傷ついた道路は自動で直り、町の治安は交番が移動して守る――。未来では、そんな都市生活が可能になるかもしれない。いま、防災のみならず、様々な分野で最新のテクノロジーが活用され、都市は安全性を大きく向上させつつある。我々の都市生活はどう変わっていくのか。各分野での安全をつくる取り組みを紹介しながら、未来の都市を考えてみる。

テクノロジーの力で、自律分散型都市へ

安全な都市を実現するには、自律分散型になることがひとつの理想とされている。食やエネルギーといった生活に欠かせない資源を他の都市に頼らず、その都市の力だけで安定的に維持していく社会とも言いかえられる。

しかし現在の都市は、食の生産や流通を地方に依存しているため、地方の気象や経済事情によって供給が大きく左右される。都市活動に必要な電気でさえ、大手企業が所有する地方の発電所に頼っている。供給源でトラブルが発生すれば、都市活動は危機に陥ってしまう。

このような都市の課題に対し、テクノロジーを活用した解決策が次々に生まれている。AIは膨大で複雑なデータの分析を可能にし、IoTはあらゆるものをネットワーク化して利便性を大きく向上させた。こうしたテクノロジーは食やエネルギーなどのインフラ供給でも活用され、都市の自律性を高めつつある

そして少子高齢化で、建設業や介護、医療などの分野で人手不足が課題となっている中、テクノロジーの進化は都市生活を効率的・安定的にフローさせることも可能にしようとしている。安全性が確立された未来の都市が生まれるのだ。

都市を農地化する技術

生活の基本となる食料を自給できないことは、都市の最大の課題かもしれない。活用できる土地が限られ、人々の農業経験もない中で、どのように食料を生産するのか。それを可能にする方法の一つにバーティカルファーミング(垂直農法)がある。垂直に組み上げられた棚でLEDライトなどを使って野菜を育てる手法で、栽培用の土地が少ない都市部でも野菜の栽培が可能となる。

ベルリンのスタートアップ企業インファームは、「スマート栽培ユニット」を開発した。畳一畳ほどのスペースに設置可能な箱型の設備だ。内部に垂直に組み上げられた空間で葉物野菜を育てる。IoTや機械学習の技術が活用されていて、作物の育成状況に合わせて内部の気温や照明を調整し、的確に野菜を栽培することができる。

スマート栽培ユニットは既にベルリンやパリのスーパーマーケットの野菜売り場に設置されており、市民の身近な「農場」となっている。インファームは今年、東京都にアジア初の拠点を立ち上げ、今後日本でも展開していく予定だ。

都市ならではのスペースを活用する手法として、アーバンファーミング(都市農業)も広がっている。ビルやアパートの屋上を農地化して作物を育てる方法だ。ロンドン市内には既に約3,000箇所の都市農園があり、パリではサッカーグラウンド2面分もある世界最大の屋上農園が開設されている。

プランティオ株式会社は昨年、東京都渋谷区のオフィスビル「恵比寿プライムスクエアタワー」の屋上に、広さ90平米ほどの農園「grow FIELD EBISU PRIME」を開設した。周囲にビルやマンションが隣接する中、畑にはマイクロキュウリやビーツなど約30種の野菜が育っている。

葉が茂っているマイクロキュウリの根本には、プランティオが独自に開発した「grow CONNECT」が挿さっている。日照計や外気温計、土壌湿度計など、6つの機能を備えたIoTセンサーだ。grow CONNECTで計測したデータはクラウド上に送られ、専用AI「Crowd Farming System」がその土地の気候や気象データと合わせて、水やりや間引きが必要なタイミングを、専用アプリを通して栽培者に通知してくれる。これによって、農業経験のない都市部の人でも簡単に、的確に、野菜を栽培し収穫することができる。

畑に挿さっている「grow CONNECT」

プランティオの農園のもう一つの特徴は、会員同士が土地を共有するシェアファームであるという点だ。会員は周辺で勤務するオフィスワーカーや地域住民で、アプリ上で互いに連絡を取り合ったり、周辺の飲食店で自分たちが育てた野菜を一緒に食べたりするイベントも開催している。人々の関係性が希薄になりがちな都心部で、畑を中心としたコミュニティが生まれているのだ。

事業の特徴について、プランティオの芹澤孝悦代表はこう話す。

「私たちのサービスコンセプトは、『楽しく育てて、楽しく食べる』です。アプリによるナビゲーションで誰でも簡単に栽培でき、会員同士で一緒に食べられるこのサービスは、一種のエンターテイメントだと考えています。テクノロジーを活用して、楽しく、オフグリッドな食を実現していきたいと思っています」。

プランティオ株式会社の芹澤孝悦代表。「grow FILED EBISU PRIME」にて。

プランティオによれば、東京都内の建物屋上には未活用面積が東京ドーム約1,900個分あり、それがすべて農場になれば約45万人分の野菜を育てることができるという。屋上農園の他に、マンションの空室などを活用したインドアファームも進める方針だ。

アーバンファーミングは他にも、都市で排出される生ゴミを肥料活用したり、ヒートアイランド現象の緩和したりするなど、多くのメリットを備えている。食の供給を賄えるというだけでなく、都市の安全性を多角的に高めていく可能性を秘めているといえるだろう。

都市の電力自給を支えるVPP

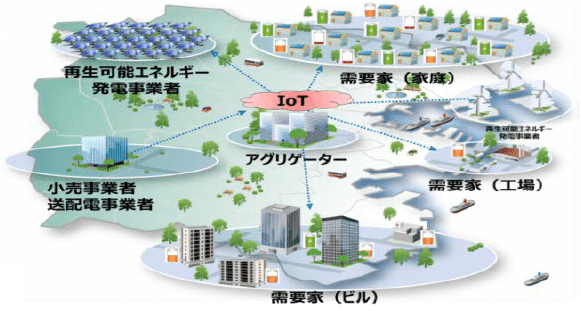

電力供給は従来、発電所から各家庭へという一方向性のみで成り立っていた。この流れに双方向性・共有性を与え、地域一体の電力供給体制を構築する技術として注目を浴びているのが、バーチャル・パワー・プラント(VPP)だ。

VPPは、家庭や商店、公共施設などに点在する小規模な発電設備や蓄電池をネットワークで繋ぎ、IoTを活用して互いの電力需給を遠隔制御するシステムだ。発電所のように複数の発電設備やシステムを制御することから、「仮想発電所」と呼ばれている。

VPPのイメージ図(出典:資源エネルギー庁「『エネルギー革新戦略』の検討状況」)

例えばビルに設置された太陽光発電設備で余剰電力が生まれれば、周辺家庭の蓄電池に送電するなど、地域内で電力を共有することができる。一つひとつは小規模であっても、ネットワーク化することで、地域全体として安定した電力の供給体制を構築することができるのだ。

VPPは、IoT技術を活用してインフラサービスを効率的に管理・運営するスマートシティの代表的なシステムとも言えるだろう。資源エネルギー庁もこの数年、毎年40億円以上の補助金をつけており、神奈川県横浜市や宮城県仙台市など各地で導入が進んでいる。

VPPを下支えする家庭用蓄電池も、年々出荷台数が伸びている。ほとんどが太陽光発電システムと併せて導入されており、家庭レベルでの発電・蓄電が広がりつつある。未来の都市にとって電力は、それぞれの地域で生み出し共有するものになるかもしれない。そして自律性を備えた都市を生み出していくだろう。

ドイツに数多く存在するシュタットベルケ

インフラ供給において都市の自給率を上げるには、テクノロジーの導入のみならず、供給主体を変革していくことが効果的かもしれない。

ドイツ国内には、生活インフラの提供を担うシュタットベルケと呼ばれる企業が数多く存在する。日本の一般的なインフラ企業と異なる点は、自治体が経営する地域特化型の公益企業であることと、単一インフラではなく電気やガス、水道など地域生活に関わる複数のインフラを一社で一括管理・運営していることだ。その地域の天然資源を発電に活用したり、人口構成に合わせてインフラごとの料金体系を組むなど、地域に合ったサービスの提供を可能にしている。

インフラ事業には責任が伴う。都市が人口密集地であることを考えると、家庭や特定地域だけで都市全体の供給を賄うのは、安定面での課題がある。供給において都市が安定的に自律するためには、家庭レベルでの供給よりも強力で、巨大インフラ企業ほど大規模ではない、シュタットベルケ的な供給事業体が必要だろう。

日本では地方創生の観点からも、こうした事業体のあり方が注目されている。単一インフラの供給に留まっているものの、島根県の「奥出雲電力」や千葉県の「成田香取エネルギー」などシュタットベルケ的な企業が生まれ始めている。

静岡県浜松市は2015年、地元企業と連携し「株式会社浜松新電力」を設立した。市内の太陽光発電設備で発電される再生可能エネルギー電源を有効活用し、電力の地産地消を目指している。「浜松市エネルギービジョン」に基づく取り組みの結果、2011年度に4.3%だった電力自給率は、昨年度には16%にまで上昇しており、2030年度には30.6%を目指すとしている。

こうした企業の存在は、エネルギー供給の自律を実現するだけでなく、都市という生活集合体の自主性も高めていくだろう。インフラ事業に関わる都市開発や料金体系は、都市の特性に合わせた設計が可能となり、都市の文化的アイデンティティーも促進されるはずだ。テクノロジーの活用と併せ、事業主体を変革させていくことで、各都市が独自性を持った自律分散型社会が実現されていくだろう。

治安を守る移動型交番

「都市の安全」では、交通事故を減らし、治安をどう維持するかといった課題もあるだろう。既に自動運転の技術が開発され、衝突事故や渋滞の低減が試みられているが、AIやIoTなどのテクノロジーを活用した、より効率的な解が生まれつつある。

例えば、街中にある交番が、都市の中を自由に移動できるとしたらどうだろうか。愛知県にある制御メーカー三笠製作所がドバイ警察と共同開発した「SPS-AMV」は、それを具現化した移動型交番だ。

自動運転で走行する移動型交番「SPS-AMV」(提供:三笠製作所)

自動運転で街を走行する大型車両には、360度カメラが搭載されており、事故や火災の発生を速やかに感知して警察に通報する。車両内部には警察行政の端末があり、市民は車両内で紛失物届や盗難届の提出の他、住民票の発行や各種支払いなど、約30もの行政手続きを行うことができる。

ドバイ警察は既に移動型交番の実用化を決めており、SPS-AMVは市内で何度も実験走行を行なっている。現在は駐車違反やスピード違反をカメラが自動で検知し、ドライバーのスマホに減点や罰金をオンタイムで通知するシステムも開発が進められている。一般化すれば、走行しているだけで事故や違反の抑制効果が見込まれるだろう。

三笠製作所の石田繁樹代表はSPS-AMVについて、「タイヤが付いた大型のスマホだと考えるとわかりやすいでしょう。車両はハードウェアなので、内部にどんなソフトウェアを入れるかで、活用方法はどれだけでも広がっていきます」と話す。

内部には、椅子に座るだけでバイタルを測れるシステムや、キヨスクを設置することも検討されており、これが実現すれば、交番、役所、診療所、コンビニが一つになって街中を自由に移動するようなものになる。必要な時は、Uberのように指定場所に呼び出すことも可能になる予定だ。人的コストの削減につながる上、都市の安全性と利便性も向上させることができるだろう。

自己治癒する都市

テクノロジーは、ハードインフラの維持管理においても安全性を高めることができる。道路やビルなどによって構成される都市では、その維持管理も必須だが、現在のメンテナンス手法では毎回時間がかかり、相当な人的コストを必要とする。テクノロジーを活用してメンテナンスを効率化することで、インフラを常に最新の状態にアップデートし、都市の安全を維持し続けることが可能になる。

英・リーズ大学が主導する研究チームは、「SELF REPAIRING CITIES」プロジェクトを立ち上げ、"自己治癒型都市"の実現を目指している。主役となるのは、ドローンだ。高性能カメラを搭載したドローンが道路上を飛行し、亀裂箇所を自動で特定して着陸する。搭載したアスファルト3Dプリンターで、亀裂にアスファルト剤を流し込み、全自動で道路補修する計画だという。

近年では「自己治癒するコンクリート」の研究も進んでいる。コンクリートの中にバクテリアを混入させ、バクテリアが生成する石灰石が亀裂を自動的に埋めていく。インフラの寿命長期化と維持管理の効率化を実現する新素材として注目されている。

こうした技術は、ハードとしての都市にセルフメンテナンス能力を与えていく。都市は人手を必要とせずに自分で自分を再生させていく、生き物のような存在になるかもしれない。

自己治癒とまではいかないものの、日本のインフラ企業もテクノロジーを活用したメンテナンスの効率化に力を入れている。NEXCO東日本は、膨大なデータの処理が可能な「次世代道路保全情報システム(RIMS)」を導入した。これまで人力で行っていた点検データの入力や分析、補修計画の策定などを次世代RIMSで一括管理することで、道路のメンテナンス作業を大幅に効率化している。こうしたシステムは、人手不足が今後の課題となる日本で、効率的に都市の安全を実現する術となるだろう。

テクノロジーで生み出す未来の都市

食やエネルギーだけでなく、医療や福祉、通信など、既存の都市で課題とされていることは、テクノロジーの活用により解決される可能性が十分にある。今の都市像とは違った、より安全で効率的な都市生活が、未来には実現されるだろう。

新型コロナウイルス感染症の広がりによって、人々が集まって暮らす都市生活の限界を指摘する声もある。しかし都市とは、我々人類が絶えずスクラップ・アンド・ビルドを重ねてきた、いわば私たち自身の進歩の歴史ではないだろうか。

進化を続けるテクノロジーは、都市をより理想的な生活空間へと変えていく。現在の便利で安全な生活がかつては想像もできなかったように、テクノロジーの進化は常に未知の可能性を秘めている。未来の都市はテクノロジーの進化と共に、どこまでも安全で豊かな空間となっていくだろう。

- 編集・文:株式会社ドットライフ