2020.11.05.Thu

都市部ほど地震や豪雨に強い

進化する東京の防災対策

新型コロナウイルス感染症の流行によって、人が密集して暮らす都市型生活の課題が指摘されている。人が少なく開放的な、地方での生活を見直す動きもある。だが一方で、都市には、都市だからこその安全性があるのではないだろうか。地震や台風など度重なる災害に襲われてきた日本の都市は、様々な防災対策を施し、安全性を向上させてきたはずだ。災害に対する都市の安全性はどう変化し、今後どう進化していくのだろうか。大都市東京を事例に、防災という観点から未来の都市の安全性を考えてみた。

耐震化における都市の優位性

多くの人が災害と聞いて思い浮かべるのは、地震だろう。対策として重要な建造物の耐震化は、東京をはじめとする都市に優位性がある。総務省の調べによると、発災時の防災拠点となる公共施設の耐震化率は、東京が9年連続で全国1位を獲得している。上位5位以内に大阪、愛知が入っており、これは都市部ほど揺れに強い建物が整備されていることを示している。

今後30年以内に70%以上の確率で発生するとされる南海トラフ地震では、関東以西の広い範囲で被害が発生し、最大で死者23万人、建物200万棟以上の倒壊が予測されている。

東京都総合防災部防災計画課の佐藤義昭課長は、「地震への対策としては、まずは倒れない街、燃えない街を作ることが重要です」と語る。

東京都は建築基準法による耐震基準に基づき、震度6強〜7でも倒壊・崩壊しないことを基本として耐震化を進めてきた。最新のデータでは、都内で防災拠点となる公共施設の耐震化率はこの10年で11%向上し、98.6%(2018年度末)となっている。公共施設以外の戸別・集合住宅においても、東京・大阪・愛知など大都市を抱える都道府県が全国的に上位を占めており、建物の耐震性は都市部であるほど進んでいると言える。

地震の場合、揺れの後に発生する火災で死亡する例も少なくない。東京では墨田区や荒川区など、山手線外周部に木造住宅の密集地域(木密地域)が存在する。地震の際、火災の発生・延焼が懸念されてきたが、東京都はこうした地域においても急速に老朽建築物の建て替えなどを進め、この3年間で木密地域を約34%削減させている。2025年度末までには、木密地域においても「燃えにくい市街地」の基準である不燃領域率70%達成を目指すとしている。

都では他にも、発災時に避難や救急の経路となる特定緊急輸送道路の沿道の重点的な耐震化や、停電被害を防ぐため電線を地下に埋める無電柱化など、多様なハード整備を進めている。

佐藤課長は、都市部における災害と防災対策についてこう語る。

「たしかに都市部は人が密集していますので、ひとたび大きな災害が起これば被害が甚大になります。経済の中心地であることも考えれば、人的被害以外にも様々な被害が発生するでしょう。ただ、東京ではそうした危機意識の下、ハード面の整備が進められてきました。頑丈な建物も多いですし、よほどのことがない限り、日常的な被害が起きないような整備は進んでいると思います」

東京都総務局総合防災部防災計画課・佐藤義昭課長

民間による都心型の防災対策

建物の倒壊や火災を免れ、命が助かったとしても、地震による危機は数日間、あるいはそれ以上の長期に渡って続く。どこに滞在すれば安全なのか。生命維持に欠かせない食料や水をどう確保するか。都市ではこの課題に対して、行政のみならず、民間による都心型の対策が進んでいる。

この10年以内に開業した日比谷ミッドタウン(2018年開業)や虎ノ門ヒルズ(2014年開業)などでは、災害時に周辺の人が一時的に滞在できる帰宅困難者受け入れスペースが確保されている。食料や水も数千人規模で備蓄されており、大型建築物の避難所的活用は、既に都心部における常識になりつつある。

昨年11月にオープンした渋谷スクランブルスクエアは、高さ約230m、地上47階建ての大規模複合施設だ。内部にはフロアや通路を含め、約3,300㎡の帰宅困難者の受け入れスペースが確保されている。水道が止まっても利用できる給水トイレや、コージェネレーションシステムを利用した非常用電源も備えられている。隣接する渋谷ヒカリエにも約5,500㎡の帰宅困難者スペースが確保されており、人口の多い渋谷の街全体の安全を確保する施設となっている。

倉庫に置かれている大量の備蓄品(提供:渋谷スクランブルスクエア)

一般的に都市部では、発災時にその場所が安全であれば72時間は移動せず、その場に留まるべきであるとされている。一斉に帰宅すると道路が混雑し、避難や救助、物資輸送に必要な道を塞いでしまうからだ。そのため東京都では帰宅困難者対策条例を定め、事業者に対して従業者の3日分の食料等を備蓄するよう求めている。

渋谷スクランブルスクエアではオフィスやテナントの従業者約1万6,000人分に加え、帰宅困難者2,000人以上の3日分の食料や水が備蓄されている。毛布や簡易ベッド、生理用品、子供用のおむつなど備蓄品の種類も多様で、数日間の滞在が可能だ。

東京では、「ビルが多いから危険」ではなく、「ビルが多いから安全」という、都心部ならではの安全性が実現されつつあると言えるだろう。

洪水被害を防ぐ"地下神殿"

ゲリラ豪雨という言葉が一般化した通り、豪雨は近年、その回数も規模も増大している。気象庁によれば、「非常に激しい雨」とされる1時間当たり50mm以上の雨の年間平均発生回数は、この40年間で約1.4倍増加している。

一般的に、都市化が進めば地表に土が減り、雨水が地下に浸透しにくくなり洪水が起きやすくなるとされてきた。しかし、そうした定説を過去のものにするほど、都市では治水整備が進められ、激化する豪雨への対策も進んでいる。

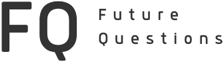

その象徴とも言えるのが、埼玉県春日部市にある首都圏外郭放水路だろう。市内を流れる中川や倉松川などに大雨が降った際、地下に敷設した水路に川の水を取り込んで、より大きな河川である江戸川へ排出することで洪水被害を低減させる大型地下設備だ。全長6.3km。2006年に国直轄で造られ、地下放水路としては世界最大規模を誇る。

地底50mを流れる世界最大級の地下放水路(出典:関東地方整備局ホームページ)

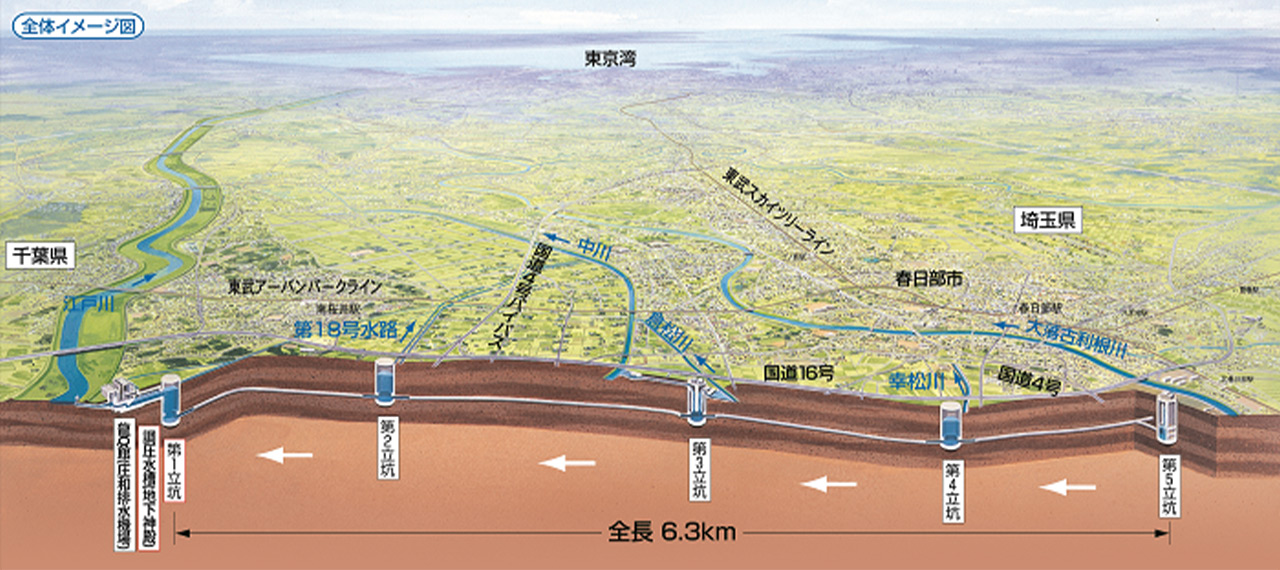

今回、その内部を見せてもらった。江戸川近くの庄和排水機場にある入り口から116段の階段を降りると、広大な空間が広がっている。サッカーグラウンドとほぼ同じ広さで、天井の高さは18m。流れ込んだ水の勢いを弱めるための、調圧水槽だ。巨大な柱が立ち並ぶ様から、"地下神殿"とも呼ばれている。

調圧水槽と直結している第一立坑は筒状の空間で、スペースシャトルがすっぽり入る大きさだ。同様の立坑が5つ、大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)から江戸川までトンネルで繋がっており、流れ込んできた水は調圧水槽を通って江戸川へと排出される仕組みだ。

首都圏外郭放水路・調圧水槽

首都圏外郭放水路・第一立坑

低地である中川や倉松川の流域は、近くを流れる綾瀬川流域と合わせ、長く洪水被害に悩まされてきた。都市化が進んだ80年代以降、ほぼ2〜3年に一度の割合で洪水が発生し、毎回大規模な浸水被害を生んできた。

この被害を大幅に低減させたのが、首都圏外郭放水路である。昨年10月の台風19号では、外郭放水路は約68時間稼働を続け、合計約1,151万㎥、50mプール7,600杯分以上の水を排出した。付近にある三郷放水路や綾瀬川放水路も併用した結果、降水量がほぼ同量であった過去の台風と比べ、浸水被害は約90%低減した。都市化に伴う脆弱性を、見事に克服したと言えるだろう。

都市ならではの治水設備

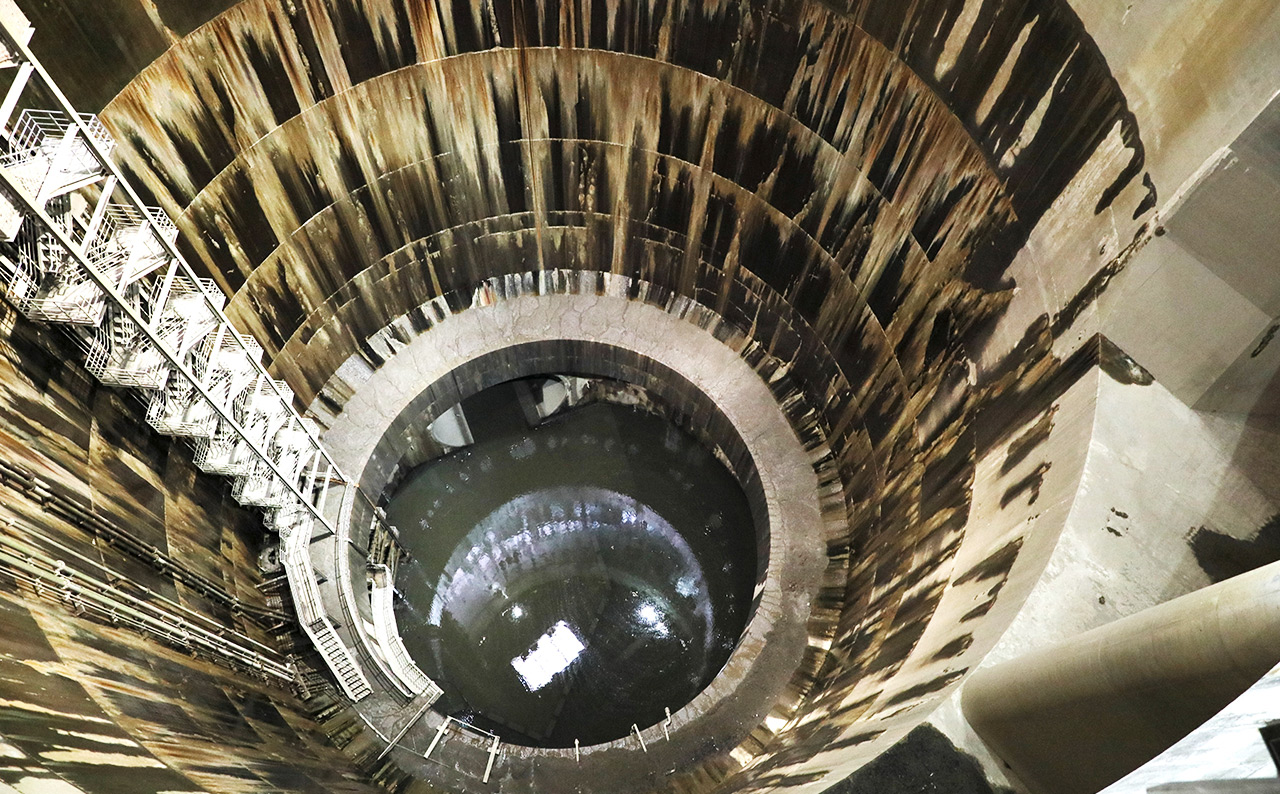

治水設備は放水路だけではない。東京都は現在、環状七号線の地下に広域調節池の建設を進めている。調節池とは、大規模な雨が降った際、川の水を一時的に溜めることで洪水被害を防ぐ設備だ。

広域調節池は、既に運用されている神田川・環状七号線地下調節池と、白子川地下調節池を連結させる形で建設され、完成すれば3つ合わせて全長13.1km、総貯留量143万㎥の国内最大級の地下調節地となる。

環状七号線地下広域調節池の概要図(提供:東京都)

2007年に神田川・環状七号線地下調節池が全面的に稼働して以来、調節池より下流域では浸水被害は発生していないが、今回新たに広域調節池を建設する意義について、東京都第三建設事務所の浅見卓也課長はこう語る。

「豪雨は年々激化しています。これまでは1時間当たり50mmの雨にも対応可能な神田川・環状七号線地下調節池で対処してきましたが、2013年の台風18号など、貯水量がほぼ満水になることもありました。1時間当たり75mmの雨にも対応できる広域調節池を整備し、3つの調節池を連結して稼働させることで、1時間当たり100mmを超える集中豪雨などにも高い対応力を発揮できると考えています」

都内では他にも27の調節池があり、新たに7つ調節池建設が進められている。

首都圏外郭放水路や環状七号線の地下広域調節池は、都市ならではの設備と言えるのではないだろうか。建設費用を見ると、首都圏外郭放水路の整備に対する埼玉県の支出額は690億円。広域調節池に対する東京都の負担額は500億円以上になる見込みだ。

対象としている河川はいずれも規模としては中小河川であるが、全国的にみて中小規模の河川にこれだけの予算を組んで整備することは少ない。首都圏においてなぜこれが可能かと言えば、守るべき流域人口が多く必要性が高いことと、それを実行するだけの財政力があることだ。

近年豪雨被害が発生した時、「この数十年で初めてだ」という住民の声をよく耳にする。しかし人口の多くない地方でそうした被害が発生しても、数十年に一度あるかないかの豪雨のために大規模な治水整備を行うことは、都市部ほどには気運が高まりにくい。人口に伴う税収を考えれば、財政面の課題もあるだろう。

日本全国いつどこで豪雨が発生するか分からない近年の気象状況を考えれば、東京は地方と比べ、着実に安全性を向上させていると言えるかもしれない。少なくとも、これだけのハード整備がなされている今、安易に都市が危険だとは言えないだろう。

テクノロジーが支えるソフト対策

ハード対策が進む中、ソフト対策ではテクノロジーを活用したシステム開発が進んでいる。ウェザーニューズや国立の研究機関は、AIを活用した「防災チャットボット」を共同開発している。被災者がLINEを通して被災状況や不足物資を入力すると、AIチャットボットが必要な情報を自動で提供するシステムで、既に神戸市では運用が始まっている。これにより、自治体が市民の状況を迅速に把握し、情報を適切に、迅速に提供することができる。

現在、新たに実装する機能として、住民同士がマンションごとに安否を把握できる「安否確認」システムの開発が進められている。今年9月には既に東京・豊洲で実証訓練を行なった。これが実用化されれば、自分の住むマンションや周辺地域で助けを求めている人の存在が把握でき、地域内で助け合うことができる。

安否確認機能 画面イメージ・アンケート機能(左)と集計結果(右)(提供:ウェザーニューズ)

防災においては、行政による公助だけでなく、地域ごとに助け合う共助と、自分で自分の命を守る自助が必要だとされている。集合住宅化が進み、地域コミュニティが希薄になりがちな都市において、地域ごとで助け合う共助の意識を強化するこうしたシステムは、都市生活の安全性を大きく向上させるだろう。

AIは、被害予測の分野でも可能性を秘めている。注目を集めているのは、システム開発会社Arithmer(アリスマー)が作成した「浸水予測AIシステム」だ。最新式のドローンで測った地形データを元にその地域の町や川を3Dマップに再現し、AIが降雨量や川の決壊場所など膨大なデータを分析することで、その地域の浸水被害を3Dマップ上で予測することができる。浸水被害は、建物ごとに数センチ単位で予測することが可能だという。

すでに導入を決めている自治体もあり、こうしたシステムが各都市で導入されれば、より的確で迅速な避難行動を取ることが可能になる。

東京都も、防災アプリ「東京防災」の中で、「水害リスクマップ」を提供している。GPS機能と連動しており、自分が今いる場所の水害リスクをリアルタイムで知ることができる。アプリ内では「TOKYO VIRTUAL HAZARD」として、風水害における被害をVR動画で擬似体験できるサービスもあり、防災意識の啓発に役立っている。

コロナ災害への対策として厚労省が新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を開発したように、行政もテクノロジーを活用したソフト対策を積極的に進めている。

これまで災害時における情報発信は、国から都道府県、市町村、地域・町内へという、樹形図の末端へと向かう段階的な流れであった。しかしスマホが普及したことで、我々は災害の発生情報や避難情報を直接的・瞬発的に入手することが可能になった。新たなシステム開発によって、情報はより精緻化・多角化され、効果的に我々の安全を実現するだろう。AIをはじめとするテクノロジーの進化は、ソフトに大きな変化をもたらし、都市における防災対策をより強靭なものにするはずだ。

未来の都市の安全性

東京では、ハードとソフト両面から多様な防災対策が既に整備されている。それは多くの人が集まる都市だからこそ、人命を守り安全を実現しようとしてきた、言わば"都市としての意識の結実"である。都市には災害に対する危機感と、その意識によって積み重ねられてきた都市ならではの安全性がある。今後さらに整備が進み、地震による倒壊も豪雨による浸水も、都市にとっては縁遠いものになるかもしれない。

そしてテクノロジーの進化によって、ソフト対策の可能性は大きく広がる。災害リスクを回避することが可能となり、都市で暮らす我々の自助・共助もエンパワーメントされていく。都市で暮らす我々は、しなやかで確かな対応力を備えるだろう。

テクノロジーや社会システムの変化は様々な分野で構造的変化を生み、都市のあり方を大きく変えていく。「未来の都市」は都市ならではの安全性を益々高め、災害に対する最も安全な生活空間となっていくだろう。

- 編集・文:株式会社ドットライフ