2019.02.21.Thu

大学やベンチャーが奮闘

ロボットは超高齢社会を救う

身体の機能を補助したり、癒やしてくれたりするロボット。超高齢社会の日本では、ロボットへの期待も急速に高まっている。今回、独自の発想でユニークなAIロボットの開発を進める大学と介護運営会社を取材した。

「大阪とかけて『職員』とときます」

「その心は?」

「どちらも『人気』(任期)がつきものです」

ちょっとすべりぎみ(?)な謎かけ。演じているのは、甲南大学(神戸市)の研究チームが開発を進める漫才ロボットコンビ、「あいちゃん」と「ゴン太」だ。

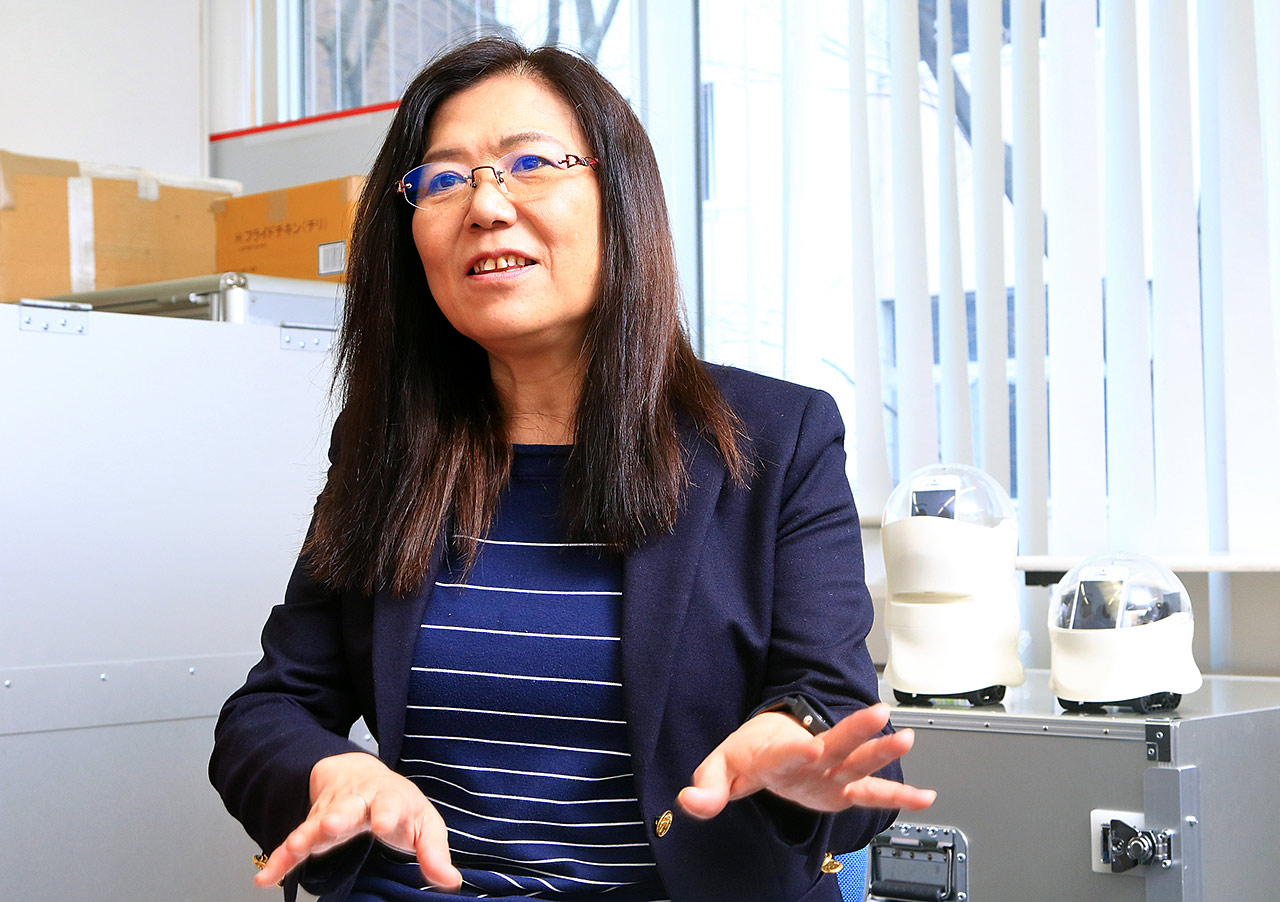

ツッコミ担当はあいちゃん(高さ100センチ)、ボケ役はゴン太(同55センチ)。丸いフォルムが特徴の体には、人工知能(AI)が搭載されている。「お題」を与えると、関連するニュース記事をインターネットで収集し、自動で台本を作るのだ。台本の作成にかかる時間は約2分。ネタの長さは2~3分だ。

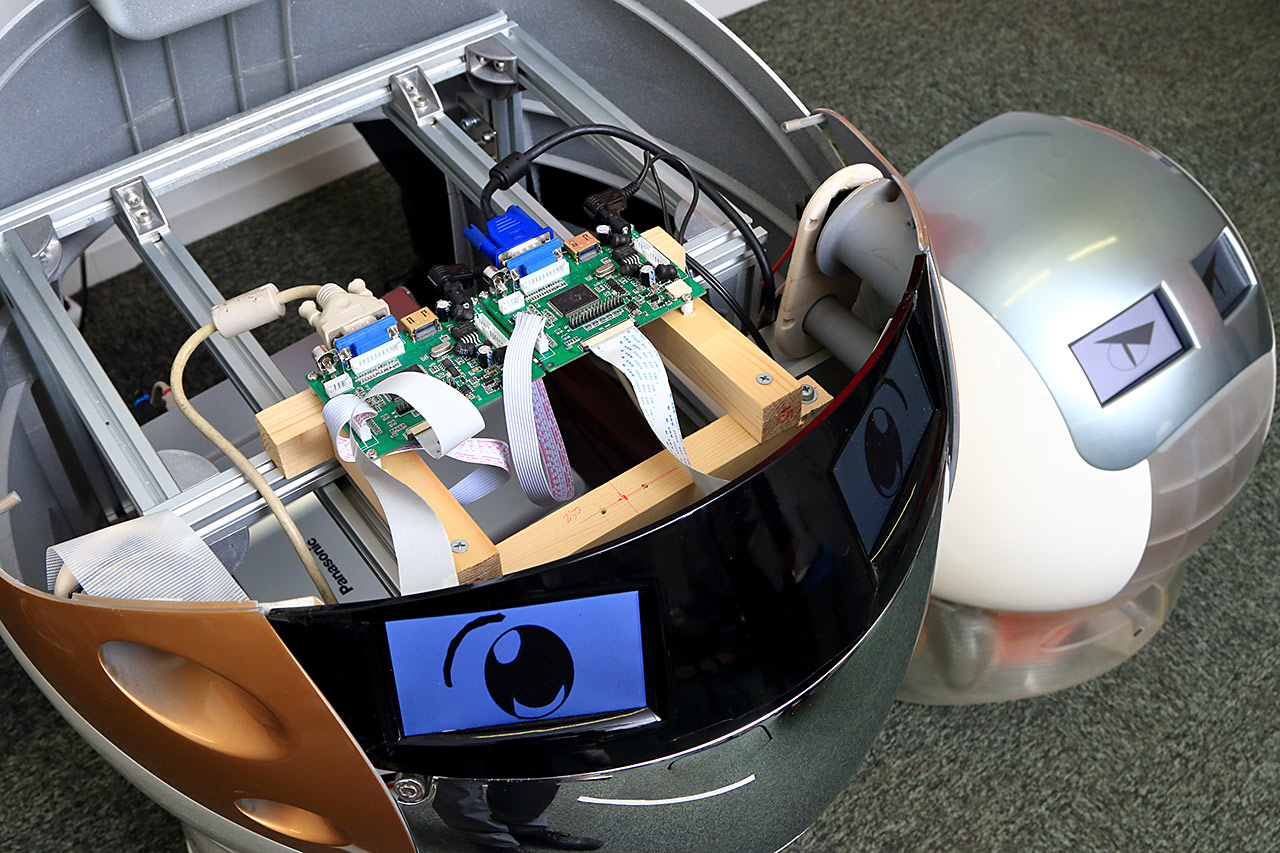

中心メンバーの甲南大学大学院自然科学研究科2年の青木哲さん(24)と、同大知能情報学部4年の原口和貴さん(22)は、「ニュース記事に出てくる人物や話題なら、基本的になんでも漫才にすることができます」と胸を張る。

原口和貴さん(左)と青木哲さん(右)

ロボットは時事ネタから作った台本を「つかみ」「本ネタ」「オチ」の3段構成にして、テンポよく披露する。実際に研究室でやりとりを見させてもらったが、漫才の基本的な構成を押さえながら、ノリツッコミなどの高度な話術も交えて演じられていて、正直すごいと思った。

青木さんらは、ロボット漫才をとりわけ独り暮らしのお年寄りに届けて、社会を明るくできればと意気込んでいる。

2008年に製作スタート

あいちゃんとゴン太はもともと、甲南大学で2008年に創設された知能情報学部をPRする柱として誕生した。同学部の灘本明代教授(データ工学)は言う。「11年前は、今ほど人工知能がクローズアップされておらず、何をする学部なのか一般に伝わりにくかった。そこでインパクトがある、個性的なロボットを作ろうとなりました」

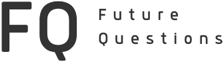

灘本明代教授

賛同する教員や学生が集まり、プロジェクトチームが発足した。翌09年にまず、あいちゃんが完成。当初は、クイズに自動応答するロボットだったという。やがて「関西だから笑いがほしい」「漫才やってみたら」という話になり、11年に相方のゴン太を投入した。2013年にはiPodを搭載した小型版の製作にも成功。現在は青木さんや原口さんら学生が中心となり、開発を進めている。

iPodを搭載した小型版

ヒット確率をどう上げるか

研究チームに立ちはだかる課題は大きく分けて二つある。一つはネタを面白くすることだ。それは重要かつ難しい。原口さんは言う。「僕らはお題を入れちゃったら、ロボットがどのニュースを選ぶのかは分からないし、どこでどうボケるかも分からないです。ひたすら待つだけ。そしてできた漫才の台本を見て、『今回はちょっとうまくできてへんな......』『面白いかもしれへんな』と一喜一憂します」

ロボットは自動で台本を作成するため、ネタは出たとこ勝負。これまで作ったネタを総合すると、「すべることが多くて、だいたい打率は1割」と青木さんは苦笑いする。

「毎回面白かったら、私たちも困らないのですが......。面白いか、面白くないかをAI自身が判別できたらベストです。しかし今のところできません。一度研究をしようとしましたが、まず『面白いって何なの?』から始まって。仮に『人が笑うこと』としたとしても、人によって、笑うかどうかの基準は違います。そこで研究は止まっちゃっていますね」(原口さん)

それなら、人間がやって面白かったネタをロボットに演じさせてみては?

実はこの試みは既に行われている。2017年、ベテラン漫才コンビ「オール阪神・巨人」の台本を、録画を見ながら書き起こし、あいちゃんとゴン太に演じさせてみた。すると、ちっとも面白くなかった。同じ台本とは思えない出来だったという。

灘本教授は言う。「音声合成の問題や間の取り方もあるでしょうが、人間の漫才と、ロボットの漫才がイコールではない、ということがよく分かりました。コミュニケーションの取りかたもそう。人間に対して笑うことと、ロボットに対して笑うことは違うのではないか、と考えるようになりました」

どうやら、ロボットならではの"漫才道"があるようだ。

関西弁の上達も課題

もう一つの課題は、見ている人に違和感のない関西弁を披露できるかどうかだ。ロボットの音声は、市販のソフトウエアを活用している。関西になじみがある人からは「関西弁のイントネーションがおかしい」と指摘されることが多い。関西の大学を卒業し、ここ数年は兵庫県内を転々としている私も同じように感じた。

だがソフトの特性上、「現状ではこれが精いっぱい」だという。

「漫才ロボットの音声処理を担当している北村達也教授や、ソフトウエアを扱う業者によると、関西弁は他の言語よりはるかに難易度が高いそうです。前の語によって次の語のイントネーションが変わるなど、世界でもまれなイントネーションで、分析すればするほど難しくなるそう。今のところは"関西風"な関西弁までが限界です」(青木さん)

医療機関でも漫才を披露

とはいえ、漫才ロボットは着々と進化している。当初は、本体の機械設計の問題で動きが不規則なこともあったが、改良を重ねて動作が安定してきた。

2018年には「M-1グランプリ」に出場。残念ながら予選1回戦で敗退したものの、「もっと面白くしたい」「人間に勝ちたい」と研究チームのモチベーションは上がっている。

2019年1月からは「漫才ロボットはがん患者を笑わせられるか」をテーマに、大阪国際がんセンター、奈良先端科学技術大学院大学と共同で実証研究に取り組んでいる。同月下旬にはあいちゃんとゴン太が、がん患者を前に「大阪万博」などのお題で即席漫才を実演した。「反応はなかなか厳しかった」(青木さん)というが、ロボットで超高齢社会に貢献するという取り組みは、着実に進んでいる。

大阪国際がんセンターでも漫才を披露(写真提供:大阪国際がんセンター)

お年寄りを笑顔にしたい

今後、漫才ロボットはどのような役割を担うのか。学生たちが描く、漫才ロボットの将来像とは――。

「漫才ロボットを新たなお笑いコンテンツとして普及させたい。バラエティー番組にお笑いタレントと共に出演し、面白いことを言ったり、ボケたりする。お年寄りに笑顔になってもらえるような笑いを提供したいですね」(青木さん)

原口さんも、漫才ロボットがお年寄りを元気にする未来に期待を寄せる。「祖父が体調を崩した時に、沈みがちになっていた。ロボットがそういう場面で笑わせることができるなら、本人にも、周りの家族にも大きな助けになると思う。もっと打率を上げて、笑わせられるようにしたい」(原口さん)

最終的な目標は、介護やリハビリのサポートをするロボットとは違う、心のケアをするロボットだ。灘本教授は言う。「今は漫才の手法を取っていますが、べつに漫才をしなくてもいいと考えています。人間とロボットの境界線を越えて人間に受け入れられ、会話をしていると、思わずクスリとしてしまうような、日常的な笑いを提供してくれるロボットをつくりたいです」

将来的には外国語対応のロボットの製作も視野に入れる。日本だけでなく、世界のお年寄りを笑顔にしてくれるロボットがいる日常を実現させるため、研究チームの努力の日々が続く。

ベンチャー企業が開発する対話型ロボット

続いて紹介するのは、こちらも人工知能(AI)を搭載した対話型ロボット「コモモン」だ。身長は約15センチの手のひらサイズ。重さは1キロほど。首を左右に振りながら優しく話しかけてくれる。

「お名前は何ですか?」

「一原です」

「えーと、一原さんは温泉は好きですか?」

コモモンは、ソーシャルベンチャー企業で認知症専門の介護施設を運営する「ザ・ハーモニー」(福岡県)が開発中だ。2018年7月から自施設で実証実験を繰り返し、2020年夏の一般販売を目指している。代表取締役の高橋和也さん(34)にコモモン製作のきっかけを聞いた。

「介護業界はとにかく人手不足で、今後ますます深刻化します。ロボットに、頼るところは頼ろうと考えました。高齢者の中でも特に認知症のかたには、スタッフがしっかりついて対応できればよいのですが、現実問題なかなか難しい。会話の"引き出し"をたくさん持っているロボットならば、相手も喜んでくれるし、スタッフの負担も軽減できる。2017年末にスマートスピーカーが人気になり、それをヒントに、ぬいぐるみに対話ソフトを入れたロボットを作ろうとなりました」

代表の高橋和也さん

最終候補はクマとサル

当初、ぬいぐるみの候補となったのはイヌ、ネコ、サル、クマ。施設を利用する高齢者の反応を見たところ、イヌとネコは好き嫌いが激しく、あえなく却下。人気だったのは残る2種だが、クマは「くまモン」という強力なライバルがいたため、「サル」に落ち着いた。

開発は、自社で採用したエンジニアと北九州工業高等専門学校の研究員の計6人で行っている。会話に必要な人工知能(AI)や音声合成ソフトなど、大枠のところは既存のものが使える。週に1回、コモモンと高齢者が会話をして、問題点の修正や会話の精度向上を図っている。

「高齢のかたに『何歳ですか』と尋ねるより、干支を聞いたほうが回答率が高いことがわかりました。またスタッフや家族にも言わなかった過去の秘密を、コモモンのゆるい質問によって打ち明けたかたもいました。こうした成果を1つ1つロボットに蓄積させています」(高橋さん)

開発担当の岩崎大輔さん(左)と佐々木雅也さん(右)

認知症患者の機能改善も目指す

コモモンの導入によって施設スタッフの負担軽減はもちろん、認知症患者の機能改善も目指している。年をとれば誰にでも起こりうる、「身近な病気」の認知症。団塊の世代が75歳以上になる2025年には、患者数が700万人とも言われている。

増加の一途をたどる認知症患者。その進行をコモモンで抑えようというのだ。

一体どのようにして? 答えはコモモンの会話にあった。一例を紹介すると......

「一原さんの好きなスポーツはなんですか?」

「野球です」

「王貞治さん、長嶋茂雄さんは知っていますか?」

「一原さんはプロレスは好きですか?」

「はい、好きです」

「力道山は好きですか?」

高齢者が喜びそうな、往年のスター選手の名前を会話に盛り込んでいるのだ。

認知症の進行を食い止める効果的な方法に、「回想法」がある。患者が過去の思い出を話したり、回想をしたりすることで脳が刺激され、認知機能の改善も期待できる心理療法だ。認知症が治るほどの効果はないものの、悪化を抑えることはできると言われ、専門家を呼んで実践している介護施設もある。コモモンにこの役割も担ってもらおうというのだ。

「認知症の進行を抑える薬も出てきていますが、できれば自然な会話の中で抑えられるほうが良いし、それを目指したい」と高橋さんは言う。

コモモンと会話をする施設利用者(写真:高橋さん提供)

目下の大きな課題は、現在40分ほどの会話の長さを60分にまで引き上げることと、不自然な「間」をなくし会話のキャッチボールをスムーズにさせることだ。

開発担当の佐々木雅也さん、岩﨑大輔さんも「せっかく利用者のかたが楽しそうに話しかけてくれたのに、拾えないことがある。とても悔しい。問題点を改善し、コモモンの外見を含めて、楽しい1時間になるように努力していきたい」と語る。

大企業にどう対抗するのか

コモモンのような高齢者と対話するロボットの開発は、大企業も力を入れている。富士ソフトの「PALRO(パルロ)」はその一例だ。ロボット購入に補助金を出す自治体も増えていて、企業にとってはビジネスチャンス。どのように対抗していくのか?

コミュニケーションロボット「PALRO」(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

「われわれの強みは、現場を持っていることだと思っています。現場では何に困り、どうしたらクリアになるのかがわかっています。コモモンについても、これをやってみたら効果があるのでは、というアイデアをすぐに実践できる。尊敬するナイキ創業者のフィル・ナイトさんの言葉に『ナイキが世界一になれたのは、私がランナーだったから』という言葉があります。ランナーがどんな靴を欲しいかわかっていたから、それを愚直に製作したそうです。われわれも同じ強みがある。あとは価格ですかね。既存のロボットはいずれも高額です。介護の会社は私のところも含めて、資金に余裕がないところが多い(苦笑)コモモンはご覧の通り小型なので、低価格と高性能を両立できれば、十分勝機はあると思っています」(高橋さん)

認知症患者のビッグデータを

高橋さんはもともと、大手アパレル会社のデザイナーだった。2011年に実家のある福岡県田川市に戻り、高齢となった両親の姿を見て、介護業界に転身した。よい意味で、業界の常識を知らない。自由な発想でチャレンジを続けている。

施設は明るいオレンジと落ち着くダークブラウンを基調に

最後に、国内の高齢化率が最高となる「2042年」の未来像を聞いた。

「コモモンを全国の介護施設に広めて、認知症のビッグデータを取りたいと思っています。病気はがんもそうですが、認知症も発症や進行のメカニズムが完全には解明されていません。患者さんのプライバシーは守りつつ、会話のデータをクラウドにどんどん蓄積していく。そのデータを解析すれば、認知症のメカニズムが分かるのではないか。どんな会話をすれば、認知症を快復させるかも分かっていくでしょう。医療機関と協力しながら、困難と言われている認知症の予防や完治に繋げられたらと思っています」

介護業界の風雲児として注目を集める高橋さん。福岡から全国に風を吹かせることはできるのか。

- ■漫才ロボット

取材・文 南文枝(みなみ・ふみえ) - 1979年、石川県生まれ。同志社大学経済学部卒業後、北國新聞記者や毎日新聞記者、IT企業広報を経て、2013年からフリーライターとして書籍や雑誌、インターネットメディアなどで執筆。兵庫県小野市に在住。

- 撮影・武田憲久

- ■コモモン

取材・文 FQ編集部 - 撮影・坂村祐介