2019.02.21.Thu

ピンチこそチャンス

超高齢社会でイノベーションは起きるか?

2030-2040年(65歳以上人口のピークは2042年)をターゲットに、未来の社会をあえてポジテイブな目線で眺めてみる。ネガティブに捉えられがちな少子高齢化をあえてチャンスと捉えイノベーションやビジネスを立ち上げるスタートアップ、介護ロボットやVRなどのテクノロジーによる生活の変化…。超高齢社会、未来は悲しむべきものなのか?

人口減少と経済成長の関係

世界で初めて「超高齢社会」となり、いまや4人に1人以上が65歳以上の高齢者となった日本。少子化と相まって100年後には人口が3分の1ほどに減少するという試算もあり、高齢化はとかくネガティブに語られてきた。働き手が減って経済も右肩下がりになるばかり――。そんなありがちな悲観論は、果たして正しいのだろうか? 経済学者としてこれに"No"と答えるのが、吉川洋・立正大学教授だ。世界的に見て高齢化社会のフロントランナーであることがチャンスになるという吉川さんは、経済成長のキーワードとして「イノベーション(技術革新)」を掲げる。どういうことだろう。

吉川さんはまず、少子高齢化による人口減少の問題と、経済成長とは分けて考えるべきだと語る。

「高齢化で大丈夫だと言う気は私にもありません。少なくとも二つ、大きな問題があるからです。一つは社会保障と財政への負荷。もう一つは、『消える市町村』といった地域社会に与える影響です」

現役世代(15〜64歳)と高齢者の比率は、高度成長期には11対1だったが、2013年には2.5対1に。年金や社会保険といった社会保障の負担が、現役世代に重くのしかかるようになった。高齢者1人を約3人の現役世代が「騎馬戦」のように支える現状から、2030年には1.8対1、高齢化率がピークを迎えるとされる2060年には1.3対1と、「肩車」に近い状態になっていく。社会保障関係費は毎年1兆円近く増大していく見通しで、財政赤字の拡大にもつながる。少子高齢化による人口減少を食い止められなければ、あと20年ほどで全国市町村の約3割に「消滅」の恐れがあるという指摘もある。

このように高齢化が社会の課題であることは、間違いない。ただ、と吉川さんは言う。

「人口減少で経済が成長できずに右肩下がりになるかというと、それは違います。なぜかというと、先進国の経済成長を決めるのは、人口ではなく、1人当たりの所得の上昇、1人当たりGDPが伸びることだからです」

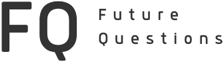

実際に、人口と実質GDPの推移を見れば、日本の経済は人口とほぼ関係なく成長してきたことがわかる(※図表)。両者の間にある開きは、労働者が1時間働いて生み出すサービスや商品の付加価値=労働生産性の上昇によるもので、1人当たりの所得の上昇にほぼ相当するという。

では、経済成長を左右する労働生産性を上げるためには、どうしたらいいのか。

「イノベーションです」

吉川さんはそう言って微笑む。

例えば、首都圏の私鉄。吉川さんは10年ほど前、私鉄経営者から懇談の場で、「現役世代が減るに従って通勤客が減り、収益も右肩下がりになる」と嘆かれた。吉川さんは「満員電車に押し込む今の通勤電車のままだとそうかもしれませんが、コンセプトを変えればいいんですよ」と、追加料金を払って座れる仕組みを作ったらどうかと提案したという。

月日が流れて今年1月、首都圏の大手私鉄9社が軒並み増益の見込みと報じられた。インバウンド(訪日客)の増加といった要因もあってのことだが、新たな動きとして注目されたのは、吉川さんが10年前に語ったような有料の通勤特急が増え、業績を押し上げていることだった。吉川さんは言う。

吉川洋(よしかわ・ひろし)立正大学経済学部教授。1951年生まれ。東京大学経済学部卒業、エール大学大学院博士課程修了(Ph.D)。ニューヨーク州立大学助教授、大阪大学社会経済研究所助教授、東京大学助教授、東京大学大学院教授を経て現職。専攻はマクロ経済学。『マクロ経済学研究』(1984年)、『日本経済とマクロ経済学』(1992年)、『転換期の日本経済』(1999年)、『デフレーション』(2013年)など、著書多数。

「人数は減っても客単価が上がる。コンセプトだけ語ると『絵に描いた餅』と思われてしまうこともありますが、既にこのように実現しています。私たちの経済のイノベーション、成長とは、このビジネスモデルの変化のようなものです」

新しい市場を作った「大人用紙おむつ」というひらめき

イノベーションというと、理工系のハードなテクノロジー=科学技術の進歩を連想した人が多いかもしれない。しかし、経済における「技術革新」とは、場合によってはハードな技術以上に、ノウハウや経営力といったソフトな技術の進化が重要なのだと、吉川さんは語る。特に多くのモノやサービスが既に普及している日本のような成熟経済では、時代の課題に応える新しいモノやサービスを生み出す発想が求められる。 高齢化という課題と結びついた成功例として、吉川さんが挙げるのが、大人用紙おむつだ。

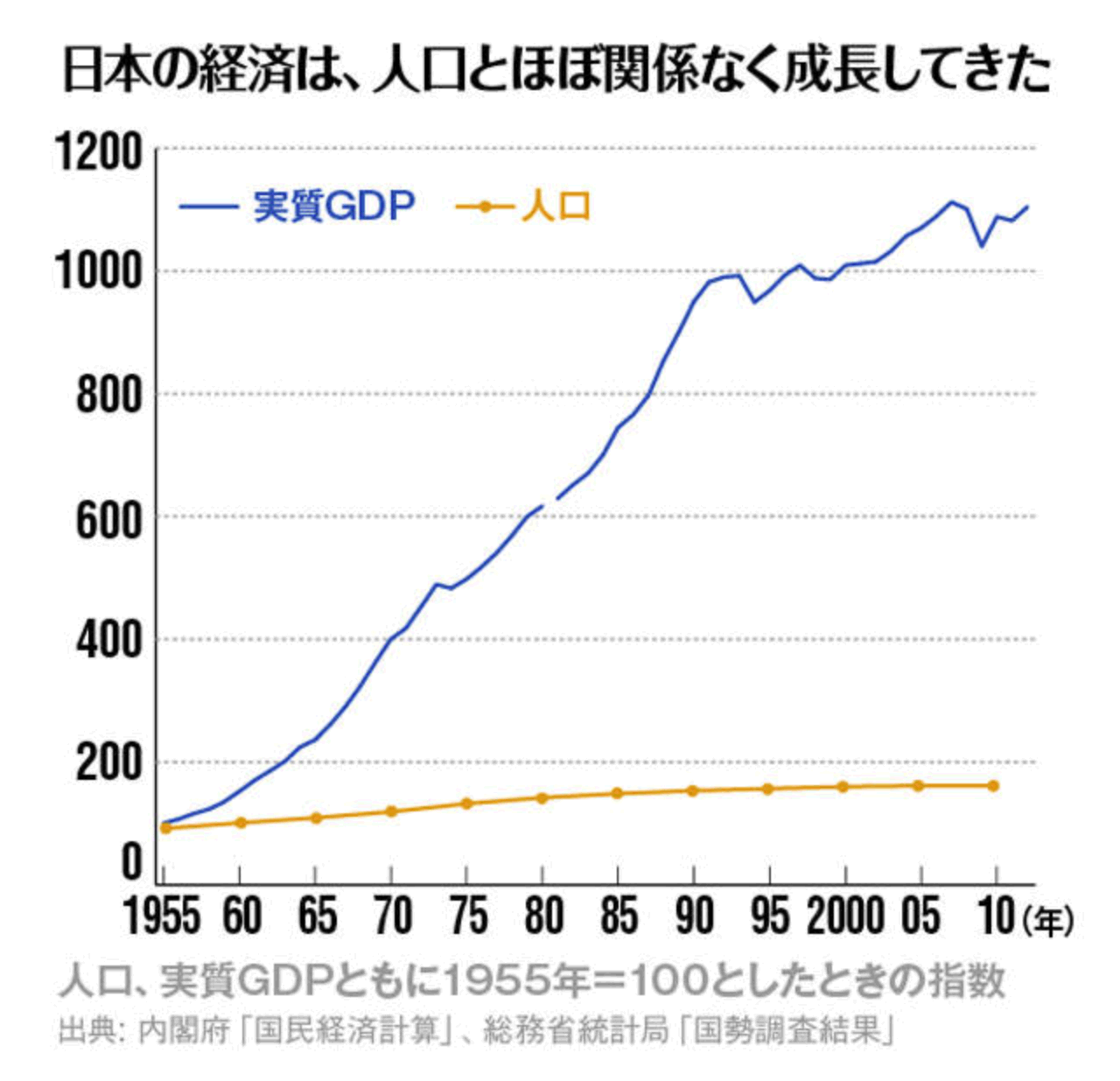

「紙おむつといえば赤ちゃん用と誰もが考えていたものを、日本の企業で、大人用というこれまでにないコンセプトを思いついた人がいた。元々赤ちゃん用を作っている会社ですから、生産技術上の大きなイノベーションがあったわけではありません。高齢化で困っている人がいるかもしれない、大人用を作るのもアリではないかというコンセプトだけでしょう。もっとも、その開発に携わった人が私の講演に偶然来てくれたことがあり、話を聞いたところ、当時はずいぶん考えたといいます。しかも、最初に提案した時の経営陣の反応は、『お前ら、真面目に仕事しろ』。製品化が決まったのは、3回目の提案だったそうです」 その後どうなったかといえば、少子高齢化で国内の赤ちゃん用紙おむつの需要は頭打ちとなる一方で、大人用紙おむつ市場は急成長。2012年には赤ちゃん用の出荷額を抜いた。

(経済産業省・工業統計より)

「日本の企業は労働生産性が低いとよく言われます。でも、この紙おむつ会社で従来どおり赤ちゃん用しか作らなかったとして、生産性を高めようと製造過程を効率化するとか、10人の職場を9人にするとかどれだけ頑張ってみても、少子化で赤ちゃんが減っていく中ではたかが知れている。大人用紙おむつというイノベーション、わかりやすく言えばヒット商品が出なければ、ジリ貧だったことでしょう」

もっとも、国外の需要という観点でいえば、現時点の事情は国内とは異なる。日本の赤ちゃん用紙おむつは、数年前に中国人観光客らがドラッグストアに殺到して買い占める「爆買い」が話題になったように、品質の良さから海外でも人気が高い。中国などでは日本企業が進出して現地生産もしている。が、吉川さんはいずれそうした国でも高齢化が進めば、日本と同じように大人用の需要が高まっていくだろうと見る。

つまり、他国に先がけて超高齢社会になった日本の経験は、世界で生かせるということだ。

もっとも期待されるのは「介護」のイノベーション

吉川さんは、著書「人口と日本経済」にもこう記している。

「所得水準が高く、マーケットのサイズが大きく、何よりも超高齢化という問題に直面している日本経済は、実は日本の企業にとって絶好の『実験場』を提供していると言っても過言ではない」

そんな「実験場」で、イノベーションの芽はどうやって見つけたらいいのだろう。

吉川さんは「力まなくとも、昔からある言葉で言えば、『必要は発明の母』です」と説明する。

「高齢化で困ることは山ほどあるでしょう。この超高齢社会で、私は30年後には何から何まで『全取っ替え』になると思います。医療・介護だけでなく、一本のペンから、住宅、交通、流通、都市......。何から何まで変わるでしょう」

吉川さんは、卓上の固定電話を指し示す。

「平成が始まった頃、30年前はこれが普通だったでしょう?」

今では電話といえば、小型化し、携帯でき、さらにはカメラなど様々な機能を備えたスマートフォンが普及している。「30年でどれだけ変わるかという例ですよね」と吉川さん。まして超高齢社会で、高齢者や周囲の人たちが「生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)」を追求するためには、今なお膨大なイノベーションが必要とされているというのだ。

例えば、過疎地の高齢者など「買い物難民」の解消に向けた、小型無人機ドローンを使った買い物代行・配送は既に実証実験が始まっている。高齢の買い物難民は、700万人(経産省)とも825万人(農水省)とも推計されており、こうしたサービスは30年と待たずに当たり前のものとなるかもしれない。

もしくは、自動運転システムなどの搭載された「スマートカー」。これを高齢化対応のイノベーションだと吉川さんは捉えている。警察庁によると2017年の死亡事故のうち、75歳以上のドライバーが起こした割合は12.9%。このうち約半数が、認知症や認知機能低下の恐れがあると判定されていた。一方で交通事故の死者も54.7%は高齢者だ。高齢者の事故が社会問題となっているが、自動ブレーキといったイノベーションは、高齢者の被害・加害両面を防ぐことに貢献することになる。

こうした「全取っ替え」を進める中で、喫緊の課題は「介護」だと、吉川さんは指摘する。

「2025年問題」と言われるように、人口ボリュームの大きい「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる2025年ごろから、超高齢社会の様々な問題が顕在化すると懸念されている。内閣府によると、介護保険の被保険者で要支援・要介護の認定を受けた人の割合は、65〜74歳の前期高齢者では4.3%だが、後期高齢者になると32.5%と大きく上昇する。2025年には後期高齢者が人口の5人に1人以上(18.1%)となり、介護を必要とする人の増加が予想される一方、介護職員は約34万人不足するという厚生労働省の推計もある。イノベーションがなければ立ち行かなくなるため、「進化しなくては困る」と吉川さんは言う。

近著である共著「『エイジノミクス』で日本は蘇る」(NHK出版)にて、吉川さんは「高齢者向けイノベーションの経済学=エイジノミクス」を提唱する。創薬、ロボティクスから自動運転、混合介護、雇用改革まで、最先端の実例は未来を予感させる。

「今の介護の現場は3Kと言われます。大昔の工事をシャベルとツルハシで行っていたようなもので、介護職員の大変さを軽減して生産性を上げるためには、工事現場にブルドーザーが登場したような資本蓄積(ブルドーザーのような機械が発明され、現場に設備投資されること)が必要です。介護ロボットなどがそれに当たるでしょう。それに合わせて、さらなるイノベーションを行うことです」

ただ、吉川さんが先に示したスマートフォンのようなイノベーションと違い、介護や医療分野のモノやサービスは、優れたものであっても保険適用とならないと広まりにくいという障壁がある。

「他の分野と異なり、国がイノベーションを生かす役割を担わなくてはなりません。私が厚労省職員に提案したこととして、介護ロボットをはじめ今ある最高の技術を集めた理想の介護施設を作ってみる、というものがあります。企業や自治体レベルで個別に実証実験を行うより、国をあげてすべきだからです。その中で介護される高齢者の使用感やニーズを汲み取り、介護する方は負担に感じる部分をどのような形で解消できそうかと探る。皆が困っていて、何とかなるといいなということが、イノベーションのポテンシャルとして一番大きいのですから」

問われているのは企業経営者のマインド

吉川さんが今懸念しているのは、イノベーションを生み出すべきこの国の企業、経営者の姿勢だ。

前述の大人用紙おむつにしても、開発者いわく、最初は経営陣に「真面目に仕事しろ」と取り合ってもらえなかったという。吉川さんは嘆息する。

「技術はあるのに、失敗するリスクを恐れて進まないのが日本企業なんです。イノベーションを生み出すのは、最後は勇気を持ってゴーサインを出す経営者。生産性も、経営者によるイノベーションに相当程度依存します。しかし、アメリカやドイツなどと比べると、この国はより後ろ向きな姿勢が見えますね」

そんな姿勢の最たるものとして、吉川さんは「先例がない」という言葉を挙げる。

「日本の組織で、何かをダメだという時の決め台詞ですよね。これはイノベーションを殺す言葉ですよ。イノベーションというのは、新しいことをやることなんですから」

今や企業は、家計をしのいで日本経済最大の純貯蓄主体となっている。企業がためた利益を示す内部留保は、2017年度に446兆円と過去最高を更新した。

吉川さんはそのことについて、次のように手厳しく論じてきた。

「かつては家計が貯蓄し、企業は負の貯蓄、つまり借金して投資していた。企業は時代が変わったと言う。しかし変わったのは、時代ではなく、企業だ」

画像:アフロ

吉川さんは、イノベーションという概念の生みの親である経済学者・シュンペーターの考えを引いてこう力説する。

「シュンペーターが主張していたのは、イノベーションを起こす人は金のためにやるのではない、ということです。成功すると結果として金がついてくるが、最初から金儲けだけを考えていたら、イノベーションなどできるものではない。理想の経営者とは、簡単に言えば夢追い人なんです。それぞれの事業を通して社会に貢献するという。それを今の日本企業のように、数字だけを見て、何とか安全運転したいということだけを考えていれば、後ろ向きにもなってしまう」

同様のことは、20世紀前半の経済学者・ケインズも「アニマル・スピリット(野心的意欲)」という言葉を用いて語っていると吉川さんは指摘する。健全なオプティミズム(楽観主義)が失われ合理的な計算のみに頼るなら、企業は衰退する、と。

吉川さんは、現代のイノベーションのテーマを"グリーン"と"シルバー"だと言う。グリーンとは、地球環境への配慮。シルバーは言うまでもなく、高齢化対応だ。前者は、世界共通の課題であり、日本にだけ強みがあるものではない。しかし、後者は。吉川さんは話をこう締めくくった。

「日本は、超高齢社会のフロントランナーであり、シルバーで最大の課題を持っている国です。人口が減ることは、企業の言い訳にはなりません。必要なのは、そんな社会から困りごと、将来変えなければいけないことを見定めて、それぞれが仕事の中でイノベーションを意識することです」

- 取材・文:秋山千佳

- 1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当 。2013年に退社し、フリージャーナリストに。九州女子短期大学非常勤講師。著書に『ルポ保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』(朝日新書)、『戸籍のない日本人』(双葉新書)。