2021.04.08.Thu

2040年、日本をリビルドする

過去を守るのではなく、革新を続けること

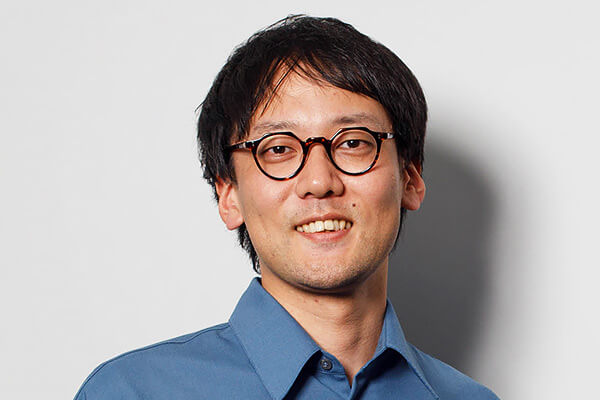

後継者の不足、職人の高齢化など、伝統工芸の世界は多くの課題を抱えている。その一方で、ものづくりの伝統に携わりながら、新しい価値の創造に挑む人たちがいる。現代のテクノロジーと伝統工芸の技術を融合し、オリジナルプロダクトの製造・販売を行なっているsecca inc.(株式会社雪花/石川県金沢市 以下、secca)もそのひとつだ。伝統の向かう先には何が待っているのか。seccaの代表取締役である上町達也さんに、ものづくりの未来について語ってもらった。(取材・文/大石始)

大量生産・消費への疑問から芽生えた"食とものづくり"へのこだわり

3Dプリンターや3D切削機といった工業デザインで使われる手法と、陶芸や漆芸といった伝統工芸の手法。水と油にも思えるこのふたつを掛け合わせることで、seccaはものづくりの可能性を切り開いてきた。

「工芸の面白さのひとつは、素材の現象に委ねられることだと思います。つまり作り手が制御不可能な領域があるということです。10枚の器を作ったとしたら、窯の中の置く位置によって異なる表情が10枚できあがったりする。そこに楽しさがあると思っています。一方で3Dスキャナーなど現在の技術は、ミリ単位の細かいところまで制御して作り込むことができます。ふたつを掛け合わせることで、新しい可能性が見えてきている」

TABLE WARE Shadowシリーズ(写真提供:secca inc.)

そう語る上町さんは、かつて大手カメラメーカーで7年間に渡ってプロダクトデザイナーを勤めていた経験を持つ。多くの人々と意見を交わしながら、新しい製品をデザインする。学生時代から憧れていた仕事に従事することに上町さんは充実感を覚えていたというが、次第にある"疑問"を抱くようになった。

「僕が担当していた製品は4年半かかってようやく世に出ました。そこにはたくさんの人たちの想いが詰まっていたわけですけど、時間をかけて作ったものが1年くらいでワゴンセールに並んでしまう。様々なクリエーションが薄っぺらく消費されていく様が、とてももったいなく感じました」

同じころ、東日本大震災が発生。東京都内で働いていた上町さんは、安全な水を確保するために多くの人々がスーパーに押し寄せる光景に衝撃を受けた。消費型の大量生産の中でモノが目まぐるしく消費されていく様と、多くの人々が震災が起きるまで生活の根源となるものに無頓着であったことが、まるで1本の線で繋がっているように感じられたと上町さんは話す。

「こういう時代だからこそ、クリエイターは衣食住など生活の根源になるものに関わる必要があると思ったし、それが自分のミッションだと感じました。そのなかで"食とものづくり"というテーマが自分の中で浮かび上がってきたわけです」

(写真提供:secca inc.)

カメラメーカーを退職した上町さんは、挑戦の地として大学時代を過ごした石川県金沢市を選ぶ。まず、はじめに農地に通い、食の原点でもある農業に従事し、土に触れながら自分がやりたいことややるべきことについて考え続ける日々。上町さんと同じく工業デザイナーとして働いた後に、退職して陶芸の道に進んでいた同級生、柳井友一さんと2013年にseccaを設立。2014年5月にはハヤシライス専門店「涎屋(ヨダレヤ)」を開店した(2021年4月現在、閉店しております)。

「単にモノだけを作るのではなく、食体験をデザインすることを目指していたので、まず一品に絞ったお店でそれを自分達の手で実践したかったし、道具に求める料理人の心情みたいなものを自分なりに体験したかった。陶器をデザインするときも石目の粗い粘土を使うと、土味のある器として格好良いんですよ。でも、実際にその器で食べてみると、金属のスプーンがガリガリとお皿にあたって、とても不愉快だった。料理人や食べる側など器を使う立場を経験する中で食体験の一部として器の役割とは何なのかを考察できたのは大きかったですね」

(写真提供:secca inc.)

"伝統は革新の連続" ━━ 金沢で変化した意識

経済産業大臣の指定を受けた伝統工芸品は、全国で236品目(2021年1月15日時点)。石川県はそのうち九谷焼や輪島塗、山中漆器、金沢箔など10品目を占めている。金沢はなかでも伝統工芸の盛んな土地であり、その技術を学ぶために職人の卵が全国から金沢にやってくる。上町さんと柳井さんもまた、金沢美術工芸大学在学時代にこの街でものづくりの基礎を学んだ。

「金沢では"伝統は革新の連続なり"という言葉をよく耳にします。まさにそれを町ぐるみでやり続けているのが金沢で。金沢って街としていい規模なんです。料理人さんと自然に会話する機会があったり、職人さんがすぐ会える距離にいたり。seccaは組織の9割が県外出身者ですが、みんなが金沢の一部になれている。金沢という街の方々に背中を押してもらってるような感覚がありますね」

白山喜雨(2019年) 金沢市のホテル「アゴーラ・金沢」のレストラン内エントランスオブジェ(写真提供:secca inc.)

上町さんたちは現在もなお、オリジナルのプロダクトを制作するために伝統工芸の職人たちと日夜ディスカッションを繰り返し、そのなかで多くのことを学んでいる。だが、学んでいるのは技術だけではない。職人たちとのコミュニケーションを通じて、伝統に対する上町さんたちの意識も変わったという。

「伝統工芸というと"過去のもの"というイメージがありました。伝統工芸の作り手である伝統工芸士は先人が考案した技法を守る存在である、と。でも、たとえ伝統工芸の世界であっても、その技法を開発した人は当時みんなチャレンジャーだったはずです。その時代の中でものづくりにおけるイノベーションを起こそうとしていたはずだし、シンプルに自分にしか作れないものづくりの可能性を切り開こうとしていたのだと思います。僕らが伝統工芸から受け継ぐべきものは、極端な話、技法ではなくそうしたチャレンジ精神なんじゃないかと考えています。伝統工芸は、実は未来志向の世界だったということが僕にとって大きな気づきでした」

伝統工芸の精神と技術を受け継ぎながら、新しいものづくりの可能性にチャレンジしていくseccaのスタンスもまた未来志向のものだ。だが、上町さんは「そもそも3Dの技術というのは、ものづくりをするうえで決して重要なものではない」とも話す。

「3Dプリンターや3Dスキャナーをツールとしては使っていますけど、それが目的ではない。自分たちしかできないものづくりを考えたときに、ある種必然的にそうした道具を取り入れることになったんです。その伝統の精神性にきちんと向き合えていれば、新しいツールを積極的に取り入れるのは至極自然な在り方だと思います。今の時代にまで残るような400年前の名工だって、もしも3Dプリンターがあったら迷わず使っていたでしょうし」

(写真提供:secca inc.)

工芸にしかない価値=用途を超えたロマン

上町さんたちは伝統工芸が抱える課題についても常に直面している。伝統的工芸品産業協会のデータによると、高度の技術・技法を保持する伝統工芸士の人数は、2020年時点で4,000人を割り込んでいる。伝統的工芸品産業の生産額は平成28年度で960億円。昭和58年度は5,400億円だったことを考えると、33年間で1/5にまで縮小した計算になる。職人たちの間でも技術の継承が途絶えてしまうことに対する危機感は非常に強いという。

「職人さんのなかにはそれぞれが携わっている工芸の未来を危惧している人もたくさんいます。僕らのパートナーに全国的にも指折りの腕を持つ漆の職人さんがいます。そうした職人さんが手がけた本漆の漆器であっても、近年は需要が減っていて、廃業する人も少なくありません。そしてこれは漆に限った話ではなく伝統産業全般にいえることです。今、何か新しいことに挑戦しないと、受け継いできたものが失われてしまう。そういう危機感が職人さんの間でも強くある」

海波(漆を利用したアートピース|写真提供:secca inc.)

上町さんもまた、その危機感を共有している。課題を解決するために必要なものを問うと、彼は「もう一度、工芸にしかない価値、手仕事ならではの価値というものを捉え直し、少し先の未来に求められる需要を考えなくちゃいけないと思う」と話す。では、上町さんの考える「工芸にしかない価値」とはいったい何なのだろうか?

「僕はロマンだと思います。モノよりもコトの消費の時代が加速する中で、用途を超えたところに多くの人の意識が向かっていると思います。用途は100円均一ショップで満たされてしまう。人は常にドラマを求めているわけで、用途だけではない価値を見出そうとしている。たとえば何かを飲むときにコップ形状のものであれば何でもいいわけですけど、例えば自分がたまたま出会った作家さんの生き方や作品に惚れて手に入れた一品物の器で、その出会いを振り返りながらゆったりと晩酌を楽しむ。そういうときに工芸の器は、マスプロダクトにはない価値を生み出せると考えています」

大量消費社会の限界が見えるなかで、体験にお金を使うコト消費の時代へと移り変わりつつある。だが、SNSが日常生活に侵食している世界では、コト/体験さえもインスタントに消費されかねない。簡単に消費することのできないモノとコトの持続的な価値をどのように生み出すことができるのか。seccaのそうした試みは、新型コロナウイルスの感染拡大によって生活様式が変容し、消費に対する社会全体の意識が大きく変化するなかで重要な意味を持っている。

現在、seccaのものづくりのフィールドは、器だけでなく、一点もののアートピースや空間演出の領域にまで拡張している。近年は楽器制作も行っており、映画『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』を手がけた作曲家、川井憲次さんのオリジナル楽器もseccaで制作している。

「特定のカテゴリーに自分をはめ込んでいくのはまだちょっと早いんじゃないかと思っています。ひとつのモノの価値をどれだけ高めることができるのか、それが今のseccaの重要なテーマになっています。1点もののアートピースは世界にひとつしか存在しないので、ロマンに満ち溢れているんですよ。ただ、僕らはアーティストではない。あくまでも提案型の職人集団だと思っています」

Singularシリーズ(写真提供:secca inc.)

Baked Chandelier(焼き物のシャンデリア|写真提供:secca inc.)

では、19年後となる2040年、現在のseccaの取り組みはどのような実を結んでいるのだろうか? seccaの未来像について上町さんはこう話す。

「seccaに関わる作り手が、その人しかできないパフォーマンスを最大限やりきれる場を作ること。それがseccaの課題だと考えています。"こういうプロダクトを作ったから、どうにかマーケティングして売りきろう"ということではなくて、自分が信じるものをやり切ったら、欲しいと言ってくれる人は必ず現れるはず。経営者としては良くない発想なのかもしれないですけど、20年かけてそういう仕組みや場を作っていきたい。買う側と作る側の意味ある循環を作ることができれば、自分たちの活動そのものが新しいクリエイターに対する支援になるんじゃないかとも思っています。未来の人に勇気を与えるような活動をやっていきたいですね」

seccaの活動舞台となるのは日本だけではない。現在、食にまつわるとあるプロジェクトの話がロサンゼルスから持ちかけられているという。

"新たな体験価値を創造するものづくり"がもたらす豊かさとはどのようなものだろう?seccaが照らし出すその先に、本当の意味での"豊かな社会"があるのかもしれない。

- 上町 達也

-

金沢美術工芸大学卒業。カメラメーカーのデザイン部を経て、「secca inc.(株式会社雪花)」を設立。

Secca inc.

HP:http://secca.co.jp/(外部サイト)

- 取材・文:大石始

- 国内外の地域文化と大衆音楽を追うライター。旅と祭りの編集プロダクション「B.O.N」主宰。著書に『盆踊りの戦後史』『奥東京人に会いに行く』『ニッポンのマツリズム』『ニッポン大音頭時代』ほか。「サイゾー」などで連載中。

- 編集・取材:Qetic(けてぃっく)

- 国内外の音楽を始め、映画、アート、ファッション、グルメといったエンタメ・カルチャー情報を日々発信するウェブメディア。メディアとして時代に口髭を生やすことを日々目指し、訪れたユーザーにとって新たな発見や自身の可能性を広げるキッカケ作りの「場」となることを目的に展開。 https://qetic.jp/(外部サイト)